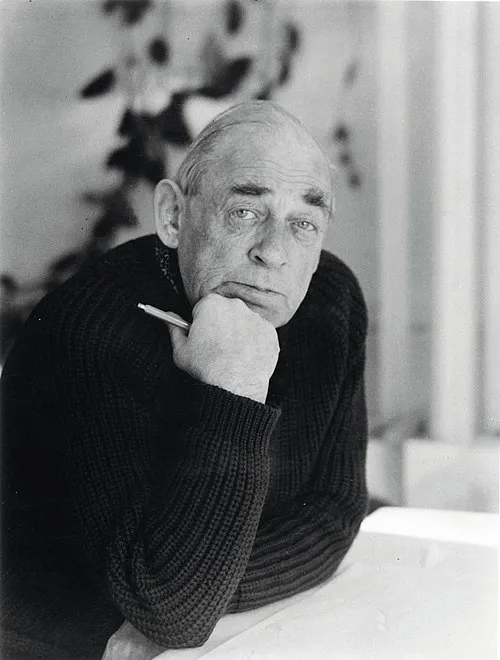

名前: 石田穣二

生年月日: 1926年

職業: 国文学者

活動期間: 2003年まで

年 石田穣二国文学者 年

年の秋石田穣二の名が日本の文壇に静かに響き渡ったしかし彼が残した影響は決して静かなものではなかった年石田は日本の豊かな文化を背景に持つ家庭で生まれた彼が幼少期を過ごした場所には多くの書籍と文豪たちの足跡がありそれが彼の運命を大きく変えることになる

彼は若い頃から文学への情熱を抱いていたしかしそれにもかかわらず大学時代には専門的な知識と理論を学ぶために国文学を選択する決断を下した友人たちが経済や法学へ進む中で石田は書物と向き合う道へと進んだのであるおそらくその選択こそが後に日本文学界で名声を得る礎となった

卒業後彼は大学院でさらなる研究に没頭し日本古典文学の解明という難題に取り組んだやがて彼は多くの著作を発表しその中には当時あまり知られていなかった作家たちや作品についても触れられているそれによって多くの人が新しい視点から日本文学を見るようになったしかしこの成功にも影響力ある文壇から反発もあった

皮肉なことにその独自性こそが評価された一方で一部から異端とされることもあった特定の流派やスタイルに囚われず新しい解釈や視点から作品を見る姿勢は一部では理解され難かったと言えるその結果として石田自身も孤立感を感じながら活動する時間もあっただろうそれでもなお自身の信念に従い続けたことで多くの支持者も獲得していった

また石田は教育者としても高名だった学生たちは彼から直接教えられることによって日本文学への深い理解だけでなくその背後に潜む歴史や文化についても学び取ることになった文章を書く力はただ表面的な技術ではないというメッセージを彼は常伝えていたようだそれゆえ生徒たちは単なる技術だけではなく人間として成長するための哲学とも言える教訓を受け取っていたのである

そして年人はいっせいにその死去を悼んだ穣二先生と呼ばれるその存在感それはまさしくこの国文学界全体への愛情だったと言えようその死去によって日本文学界には大きな空白が生まれたそしてその空白は簡単には埋められるものではないという事実にも触れざる得ない

今日でも多くの記事や論考で引用され続けている石田穣二この影響力こそがおそらく彼自身によって築かれた遺産なのだろうそして不思議なのは月日と共に古典として語り継ぎたい作品群への視線それ自体が新しい形態へ進化していることであるそのため古典として扱われていたものすら現在進行形で再評価されている現状を見るにつけ教育の本質とは何かそんな問いさえ浮かぶのである

数十年後日本各地で行われる大学講義室そこには依然として若き日の穣二先生の教え子たち更にはその教え子達によって引き継がれる未来世代まで結局次世代こそ日本文学界へ灯り続ける火種となり続けると思わせてならないこの火種こそ多様性と革新性これなしではとても国際的な文壇など考えられない時代になりつつあるただこの火種のお陰様で今なお多彩な作家群像まで展開されつつある現実にも皮肉じみた喜びすら感じてしまう瞬間さえ隠れていることでしょう