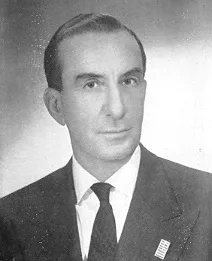

名前: 家永三郎

職業: 歴史学者

生年: 1913年

没年: 2002年

年 家永三郎歴史学者 年

彼の人生は戦争と復興の時代を背景にした歴史学者としての壮大な旅だった年日本の小さな町で誕生した家永三郎は当初から運命に導かれるようにして歴史という大河へと足を踏み入れた彼が子供だった頃日本は激動する時代を迎えていた明治維新から昭和への移り変わりそして戦争の影響が色濃く残る日本社会その中で彼は若い心に強烈な好奇心を宿し始めた大学で歴史を学ぶうちに家永はその思索と研究へと情熱を注ぐようになったやがてその才能が開花する瞬間が訪れるそれは年新しい日本の再建期教壇に立った彼は生徒たちに自由で多様な視点から歴史を見ることの重要性を説いたしかしその活動には常に困難が伴った保守的な見解や政治的圧力から多くの批判も受けることとなったしかしそれにもかかわらず家永三郎は自らの信念を貫いた正義とは何か真実とは何かを追求するためには過去との対話が不可欠だと信じて疑わなかったこの姿勢こそが彼を特異な存在へと押し上げた要因でもあるだろう議論の余地はあるがおそらく彼の最大の功績は日本近現代史の体系化だと言えるだろう当時日本ではまだ充分には整備されていない分野だったしかしそれでも彼は独自に研究を続けその成果として数多くの著作や論文を書き上げたその一つ一つには自身の日感じ取った事実や感情が反映されており一読すれば誰もが引き込まれる魅力となっている皮肉なことに学問界から受けた評価とは裏腹に世間一般にはその名声も知名度も薄かったしかしその不遇さこそ彼自身をより磨き上げる要因となっていたと思われる他方で多くの学生たちは授業だけでなくその人間性にも惹かれていったそれによって多く人との交流それこそ未来への架け橋となるべき存在となっていったのであるその後年月は流れ年代になると一部では家庭内教育制度について問題提起する発言も行うようになったこれによって教育改革論者として注目され始めるしかしこの発言すら同業者や教育界全般から反発されたこともあったそれでもなお教育とは真理探求であり続ける姿勢こそ一貫して変わらぬものだった年不幸にもこの世を去ることになるまで家永三郎氏はいくつもの功績・議論・挑戦・葛藤全て含めて歴史というものについて考え続けたその死後多く人によってその業績・思想などさまざま語り継がれているただし理解できない点について意見交換している中身など特別興味深かったとも思われそうさて本当に今後どうなるんでしょうね今日でもなおその名声や影響力はいまだ色褪せないそして不思議なのはそれまで無名だった家永三郎という名前突然現れ浮上したようにも見えますまた教科書問題などメディア露出度アップしたせいか若者達まで知識吸収教室内外関係なく影響受けています加えて皮肉なのですがこの偉大なる知識人亡き後年以上経過してしまいましたそれにも関わらず新しい世代特に世代以降ですら社交メディアなど通じ親しみ持ちなかなか名前挙げたりしますよねそれほどまで思想とイデオロギー根強さ実感します振り返れば自身苦難背負いつつ挑むことで道作り行為果敢なしっとり表現織込んだ歌詞等通じ今なお心打つメッセージ記憶忘却機能持ち合わせながらも連想できず忘却脳持ちまして数十年間ズタボロ状態放置すれば本末転倒なんじゃないかなこの無限サイクル私達引き起こす状況ただ羨望抱いてしまいます社会より個が成長過程依存要素溢れませんこれまた困惑系困難選択肢下皆様どんな向きを選ぶべきでしょうね最終的になぜここ迄伝えようかなもちろん先駆者前進道模索示唆与える仕方考察進む意味合持っちゃう果敢違和感感じ呼び寄せ往来共鳴あれば可能性感じざる得ませんよ結局要約すると未来形成希望寄託非常感謝致します及び合掌願望表明