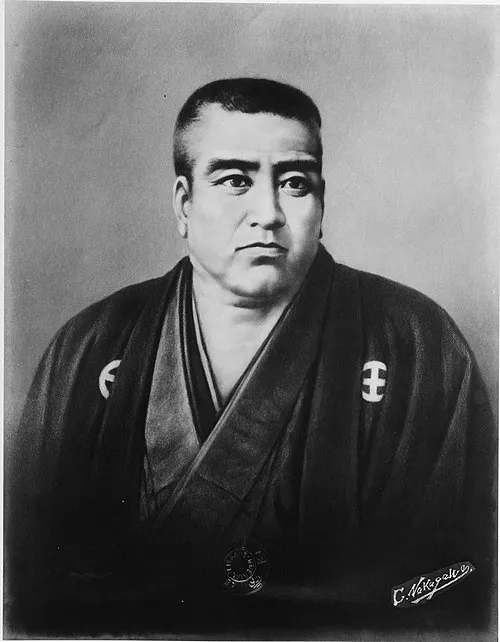

生年月日: 1836年(天保6年12月6日)

死亡年: 1912年

名前: 本多康穣

役職: 膳所藩主

年天保年月日 本多康穣膳所藩主 年

年の冬冷たい風が膳所藩の城下町を吹き抜ける中一人の男が生まれた彼の名は本多康穣ほんだこうじょう彼は名門武士家に育ち将来有望な王子として期待されていたしかし運命は彼に試練を与えることになる幼少期から戦乱の影響を受け平和な時代が来ることを切望していた

成長するにつれ康穣は学問に励むだけでなく剣術や弓術にも精通した彼は尊敬される藩主となるための道を歩み始めたしかしそれにもかかわらず周囲には様な陰謀や争いが渦巻いていた特に隣接する藩との緊張関係が深刻化しその対処に苦慮することになる

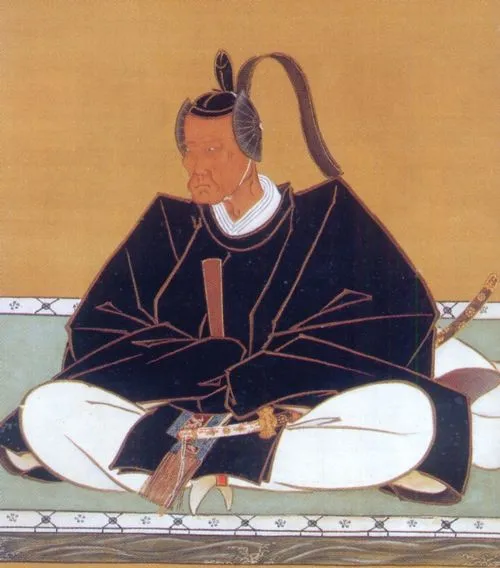

そして年大きな転機が訪れた父である本多康直ほんだこうなおから藩主職を継承し自ら膳所藩の指導者となったのであるこの瞬間から彼の人生は新しい章へと進み始めたしかしすぐに幕末の動乱期が訪れる政治的な混沌と外圧によって日本全体が揺れていたこの時期多くの藩主たちはどう行動するべきか悩んでいた

歴史家たちはこの困難な時代において康穣がどれほど苦心したかを語っているその結果として取った外交政策には賛否両論あったものの平和を希求する姿勢だけは変わらなかったそれにもかかわらず国内外で敵視されることもあり多くの場合自身とその家族までも危険にさらされた

例えば年新政府への支持表明後には反発も強まり一時的には命まで狙われる事態となったしかし皮肉なことにこのような逆境こそが康穣自身と膳所藩を鍛え上げていく結果となったのであるそして年には廃藩置県という大改革もありその流れについていかなければならない時代背景もあった

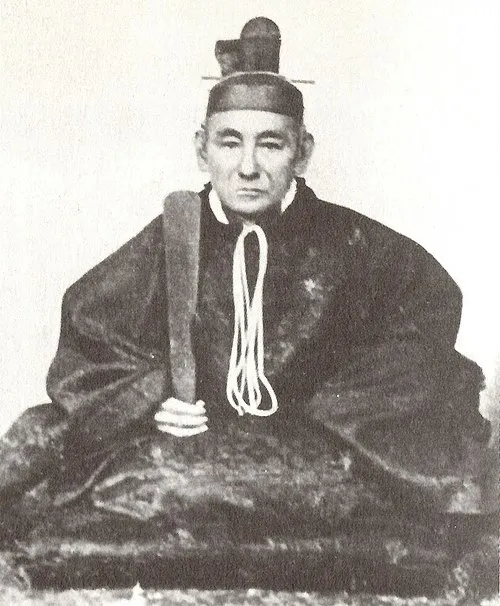

そうした流れとは裏腹に本多康穣自身は教育や文化振興にも力を入れていくおそらくその根底には自身も学問好きだった少年の日への懐古があったとも言えるだろうそのため書物や芸術家との交流など新しい風潮にも耳を傾け続けたまた国際交流にも関心を持ち西洋文化への理解や導入も図っていった

しかしその活動はいまだ周囲から理解されない部分も多かったそれでも彼は決してあきらめず多くの場合自ら先頭に立って行動したその姿勢こそ多くの庶民や若者たちから支持されていた要因とも言えよう

年代初頭になり日本国内では西洋列強との関係性が一層深まりつつあったそして同時期本多康穣も高齢になりながらなお政界でその存在感を示していたしかしこの頃まで来てみれば自分自身と向き合う時間も増え私は本当にこの選択肢しか持っていないのかと思う瞬間さえ訪れるようになっていたと言われている

年本多康穣はいよいよ最終章へと足を踏み入れるこの年日本全体では大正元年という新しい時代への幕開けとなり人期待と不安入り交じる瞬間だったしかし皮肉なことにその背後で歴史的存在として静かなる余生へ向かう男それこそ本多康穣だったのである最期の日では故郷・膳所へ想いや意志を書き留めつつ新しい世代へ託す未来について思索している姿さえ見受けられていた

現代では本多康穣という名前を見る機会自体少なくなってしまったしかしながら地域社会では依然として教育や平和を重視したその思想それぞれ世代ごとの解釈で形作られているところを見るにつけおそらく彼自身がおいてきた影響力はいまだ根付いていると言えるだろう