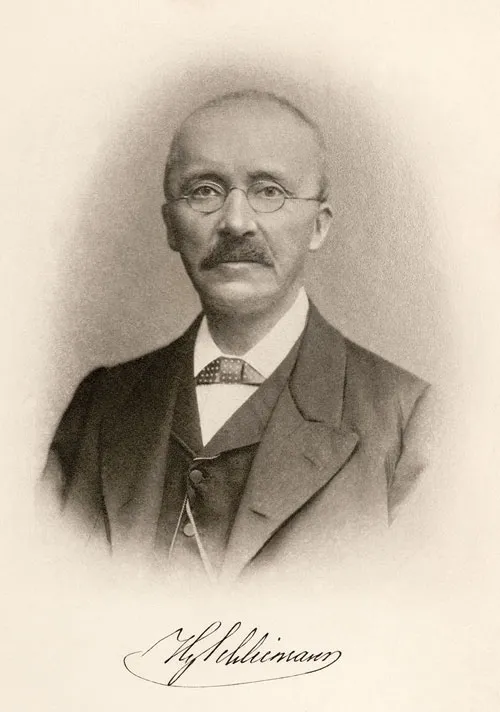

生年: 1828年

名前: ヘルマン・グリム

職業: 文化史家

没年: 1901年

年 ヘルマン・グリム文化史家 年

年ドイツのハノーファーに小さな男の子が生まれたその名はヘルマン・グリム彼は後に数の物語や伝説を世に送り出す文化史家として知られるようになるしかし彼が成長する過程で迎えた困難な時期は決して平坦ではなかった彼の家族は裕福とは言えず経済的な問題や社会的な不安が常につきまとった

少年時代ヘルマンは村の周囲で語られる民話や伝説に耳を傾けていたこれらの物語は彼の心を捉えただけでなく将来の道を示す重要なインスピレーションとなったそれにもかかわらずその頃彼にはまだ明確な目標があったわけではない若いヘルマンはまず法学を学び始めたしかしそれと同時に文学への愛情も芽生えていた

大学生活が始まり多くの新しい経験と人との出会いがあった年には友人であるヤーコプ・グリムと共に子供と家庭のための昔話を発表この作品には白雪姫や赤ずきんといった今なお親しまれる物語が収められていたしかしこの出版によって二人兄弟は王室から追放されることになるそれにもかかわらずこの出来事はむしろ彼らを有名にする結果となり新たな道へ進む契機ともなる

実際この本によって民話や伝説への関心が高まる一方で一部から激しい批判も受けたことも皮肉だった民俗学者として名声を得る一方で大学教授としても成功を収めていくことになりおそらくこれは弟ヤーコプとの連携によってさらに強化されたものだった

その後グリム兄弟はさまざまな地域から集めた民話や神話について調査し続けそれぞれ独自の視点から記録していくこの努力こそが本当の意味で文化遺産として認識されるようになり多くの場合その背景には忘れ去られつつある地域文化への愛情があったと言えるだろう

年代になるとその活動範囲も広まり西洋思想界でも注目される存在となっていったしかしそれにもかかわらず兄弟間では様な意見対立も見受けられ一瞬でも亀裂が生じればそこには深刻な議論や感情的摩擦まで発展したというエピソードも残されているこのようにして人生そのものがドラマティックだったヘルマンだがその背後には常に知識欲と探求心という灯火がありますました

そして年不運にもその灯火はいよいよ消えてしまうそしてこの時期まで続いてきた数の業績彼の日記手紙小冊子などそれぞれひっそりと残された痕跡となり人へ多大なる影響力を及ぼし続けているまた近代文学への貢献について評価され多くの場合その功績はいまだ色褪せないものとして研究され続けているそれゆえグリム兄弟特有とも言える幽玄さというものさえ感じ取れるのである

歴史家たちはこう語っているグリム兄弟なしでは現代文学など存在し得ない今でも多くのお伽噺や寓話を書き換えたり解釈したりする際には必ず彼等との関連性について言及せざるおえないその死から百年以上経過した今でも人の日常生活や思想理念自身の日常体験に深く根付いており更なる考察へ導いているのである