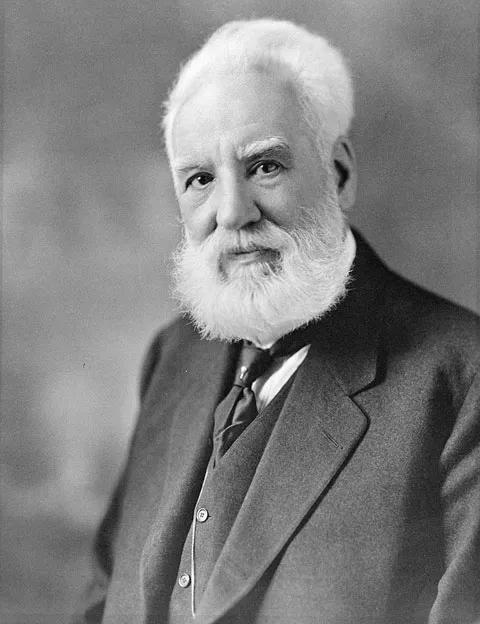

名前: ヘンリー・ウッド

生年: 1869年

職業: 指揮者

没年: 1944年

年 ヘンリー・ウッド指揮者 年

ヘンリー・ウッド 音楽界の巨星

年イギリスのロンドンで生まれたヘンリー・ウッドは音楽界において特異な存在となる運命を持っていた彼の誕生は当時のヴィクトリア朝時代の文化的繁栄と密接に結びついていた木が青と茂りメロディーが街角から響く中で育った彼は早くから音楽に魅了されていくしかしそれにもかかわらず彼が指揮者として名を馳せるまでには多くの試練が待ち受けていた

幼少期からピアノと作曲に親しんだ彼はその才能を次第に開花させていった歳の時にはすでに作曲家として活動を始めており自身の作品を演奏する機会も得るようになっていたこの頃から彼の音楽的センスは鋭敏になり多様なスタイルやジャンルを取り入れるようになった

皮肉なことにその後しばらくして彼は健康上の問題に直面する若き日の夢とは裏腹に病気によって一時的に音楽活動が制約されることとなったそれでもなおヘンリー・ウッドはあきらめずその闘志によって再び舞台へ戻ることになるそして年プロムスという名で知られる夏季音楽祭を創設するその瞬間こそが彼自身だけでなく英国全体の音楽文化にも新たな息吹をもたらす出来事となった

プロムスでは多彩なプログラムが提供されただけではなくそれまで一般市民には難解だったクラシック音楽への門戸も開かれた観客席にはさまざまな人が集まり誰でも気軽にクラシック音楽を楽しむことのできる空間が創出されたのであるそれゆえこの試みは多大なる反響を呼び起こし それ以降多くの指揮者や演奏家たちによって受け継がれていった

しかしこの成功とは裏腹にウッド自身は常に苦悩と戦っていたと言われている新しいアイデアや試みへの挑戦心から生じるストレスやプレッシャー それらとの折り合いをつけながらも彼は常につねづね何か新しいものを追求していたその姿勢こそが後世への影響力へとつながっているまた一部では信念として語られる彼独自の音楽観それがおそらく才能あるミュージシャンたちとのコラボレーションによって磨かれていった原因とも言えるだろう

世紀初頭になると日本人指揮者として名高い小澤征爾など新世代アーティスト達への道筋も開かれていくしかしそれにも関わらず西洋クラシック音楽界全体には依然として古典派的伝統色濃厚な風潮が残り続けていたその中でウッドはいわば橋渡し役として活躍し新旧両方から愛される存在となった年にはオペラサトゥルヌスなど新しい作品にも挑戦し続けたためその情熱はいまだ衰える様子を見せない

晩年と遺産

年月日西洋クラシック界屈指とも言える指揮者ヘンリー・ウッドはその長き人生幕引きを迎えたしかし奇妙なことだ その死後もプロムス祭典は続行され多くの場合ウッドなしでは考え難かった数の偉大なるオーケストラと共演する場面を見ることになるそれ以降年以上経過した現在でもこの祭典では多種多様なジャンルやスタイルさらには現代作品まで広範囲に取り入れ続けその形式変化無限大なのだ

今振り返ればおそらくヘンリー・ウッド自身意図していた通りなのだろう誰でも楽しむべき文化という考え方この理念こそ現在まで受け継がれ多様性豊かな表現へ繋げているのであるそして近年更なる技術革新例えばストリーミングサービス等によって従来以上アクセス可能になり 音楽というものそのものへの興味喚起状態へ導かれている

まとめ

そして今日でもこの偉大なる指揮者ヘンリー・ウッドのお陰で数千人もの聴衆リスナーが感動した事実またその作品群自体高度成長期とも称された年代以降各国協奏団体事情改善にも影響したと言われ木無しには成就できない歴史継承だったと思われても仕方ない今後ますます広まる文化交流それがおそらく本来持つ趣旨どころかより一層深化すると期待できそうです