生年月日: 1583年

没年月日: 1657年(明暦3年1月23日)

職業: 儒学者

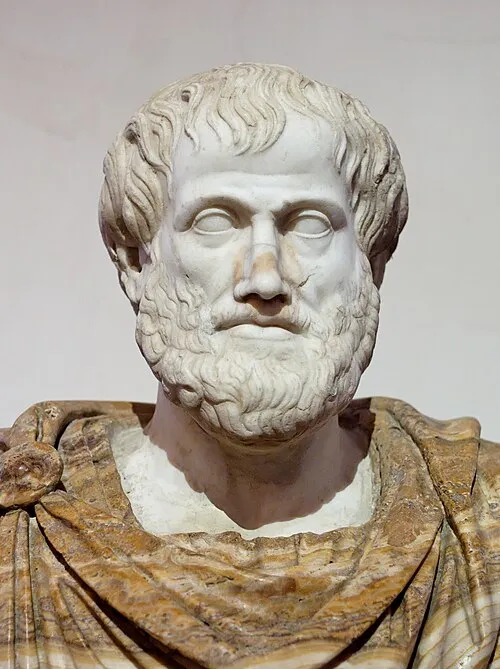

名前: 林羅山

年明暦年月日 林羅山儒学者 年

林羅山はやし らざんは日本の江戸時代初期における著名な儒学者でありその影響は今もなお日本の学問に色濃く残っている彼の物語はまさに時代の波に翻弄されながらも知恵と理想を求めて生きたひとりの男の運命を描いている年彼が生まれた頃日本は戦国時代が終わりを迎え平和な時代へと移行しつつあったしかしその平和は表面的なものであり多くの人が新しい価値観や思想を求めていた羅山もその一人でありおそらく彼が最初に抱いた夢は教養を身につけ多くの人に知恵を与えることだったかもしれない若き日の彼は中国古典文学や哲学に深い興味を持ち熱心な勉強家として知られていたしかしそれにもかかわらず当時の日本社会では儒学が広まる前触れすら見えない状況だったそれでも彼は諦めず自身の信念を貫いたその後多くの弟子たちとともに儒学研究所山崎塾を設立することになるこの決断には多くのリスクが伴ったが果敢にも挑戦したことによって日本社会への大きな影響力を持つ存在となった年代には既に著作活動にも取り組み始め大学と中庸の注釈書を書いたこれによって彼自身だけでなく日本全体にも儒学への関心が高まる契機となったと言われているそして皮肉なことにこの活動によって彼自身も有名になりすぎてしまい一部から批判されるようになる過去には尊敬された師匠たちとの関係も危うくなる事態となったしかしそれでもなお彼は自分自身を信じ続け人との対話や交流から新しいアイデアや思考法を模索していった年寛永年林羅山は京都へ移住し更なる研鑽の日を送るこの地で得た経験や知識は自身だけでなく日本文化全体にも大きな影響を与え続けた特に漢詩作成技術では多大なる才能を発揮しそれまでになかった新しい表現方法として評価されるようになるそれにもかかわらずこの頃から次第に健康状態が悪化していきその後数年間には様な病気と闘うことになるその姿勢こそがおそらく後世へ伝えるべき教訓だったと言えるだろうそして年月日明暦年林羅山はいよいよその長い旅路へ終止符を打つこの日記録された内容には天命尽きるとありこの言葉から感じ取れるものそれこそ何よりも真摯さだと思われる生涯自身が信じ抜いて来た思想と理想それ故なのかもしれないまた一人有能なる哲学者逝去という悲報が広まり多くの弟子達や尊敬する人から惜しまれる存在となった皮肉なのだろうか今なお日本各地では林羅山という名義によって書かれた書物や資料群を見ることできその遺産はいまだ生き続けているそしてその思想的基盤は教育制度などさまざまな形で根付いており新しい世代へ引き継ぐ重要性について再認識されている実際今日私たち生活する世界でも正義について語る際には必ず教育現場などでロールモデルとして挙げられること多いただ時間だけ経過したようにも見えるその背後では私達一人ひとりの日常生活とりわけ教育面への関わり方次第でどう変わってゆくだろうこのようならざん氏という人物単なる過去史上最古参ではなく未来への道標とも言える存在だったその一方通行的視点とは異なる価値観歴史家達曰く誰より早かった旅路それこそ未だ解明されぬ真実是非とも私達自身日常生活踏襲すべし