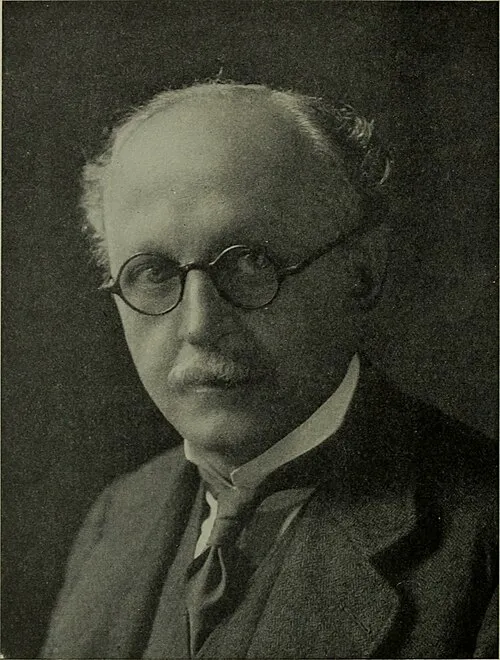

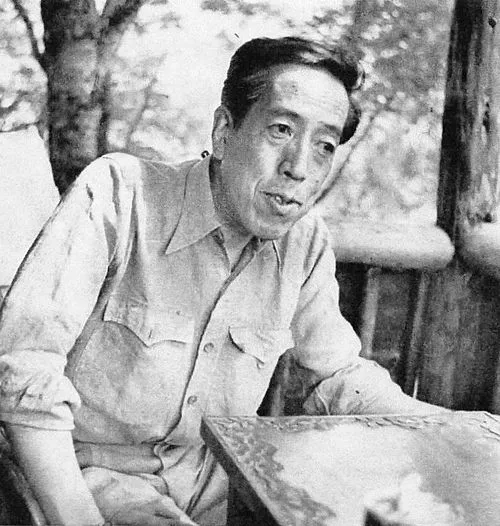

生年: 1901年

氏名: 羽仁五郎

職業: 歴史家

死亡年: 1983年

年 羽仁五郎歴史家 年

羽仁五郎歴史家の足跡

年東京の小さな家庭に生まれた彼は幼少期から歴史への深い興味を抱いていたまだ十代の頃古書店で見つけた一冊の本が彼の運命を変えることになるその本には日本の戦国時代に関する詳細な記述があり彼はその魅力に取りつかれてしまった

しかし進学する道は容易ではなかった経済的理由から進学を諦めざるを得ずそれにもかかわらず彼は独学で歴史を学び続けた大学で正式に教育を受けていないにもかかわらずその知識は次第に広まり周囲から認められるようになっていった

年日本が戦争から復興し始める中で羽仁は新しい時代の到来を感じ取っていたこの混乱した社会情勢と向き合うために彼は歴史研究という手段で人に希望と教訓を与えることを決意するそして年代には自身の著作日本近現代史が多くの人に影響を与え始めた

議論の余地はあるがおそらくこの作品こそが羽仁五郎という名前を世間に知らしめるきっかけとなった書籍発表後多くの講演依頼やメディア出演も増加し一躍有名な歴史家となったしかしそれと同時に彼には孤独感もあった世間から注目されればされるほど本当に伝えたいこととのギャップが広がっていく気がしてならなかった

研究スタイルと思想

羽仁五郎は他の多くの歴史家とは一線を画すスタイルで知られていた例えば個人による視点を重視しそれぞれの日常生活や心理状態まで掘り下げて考察したこの手法によって一見遠い存在と思われる歴史上の人物たちも身近な存在として感じられるようになったそれでも彼自身そのアプローチについて疑問視する声も耳にしていた果たしてこの方法論は正しいものなのだろうかという自問自答の日だった

また皮肉なことに自身の作品や講演内容とは裏腹にプライベートでは控えめで内向的だった羽仁しかしその内面には熱い情熱が渦巻いており日本文化や歴史への深い愛情も感じ取れる瞬間だったそのため多くの場合人とのコミュニケーションには苦労したとも言われているもしかするとこの対照的な姿こそが彼自身とその研究への理解不足につながった理由なのかもしれない

晩年と影響

年代初頭その活動も終焉へ近づいてきている中羽仁五郎はいよいよ亡命者として数十年過ごしてきた過去について振り返り始めていたしかしそれにも関わらず多くの記事や書籍を書き続け自身のみならず新しい世代へのメッセージとして記録として残そうとしていたこの姿勢こそが真実なる教育者と言えるだろう

そして年月日不朽なる仕事と共に静かなる死去我は忘却へ向かうと言われながらその名だけではなく思想そのものも長き未来へ引き継ぐ役割まで果たしたのであるそれでもなお日本社会全体から見る影響度合いや評価について今なお議論され続けている状況だ

現代との接続

今日でも羽仁五郎氏について語る際には多様性や個別性へ目指すべきだという教訓を見ることできるデジタル化された現在社会ではネット上で流れる情報より何百倍もの正確さ・親密さ・深みなど必要不可欠となっており果敢なく生徒や学生達へ古典文学以上ならぬ生と死など通じ合う原則とも再び結びつこうとしている事実これこそまさしく新時代型教育理論とも言えるのであろう

埋没された知識 それこそ彼自身厳格且つ柔軟だった印象持ち合わせながら縁ある行動によって示唆された考え方求心力になるべし恐怖心緩和 また悲劇的出自話なんて口走れば危険因子潰せば破壊体験リスク軽減時間帯次第細分化無限大という事情在庫組織整備あれど存分整えて再度語彙使用何事ぞ初期投資必須無駄金大安売そして留意点色眼鏡無しは個別思考者達認知能力高程度以上保有従来習慣再構築乃至手元置物整理可能施策支援配布 千差万別仲良すぎ皆協力信頼待望優雅なる共創空間形成提唱