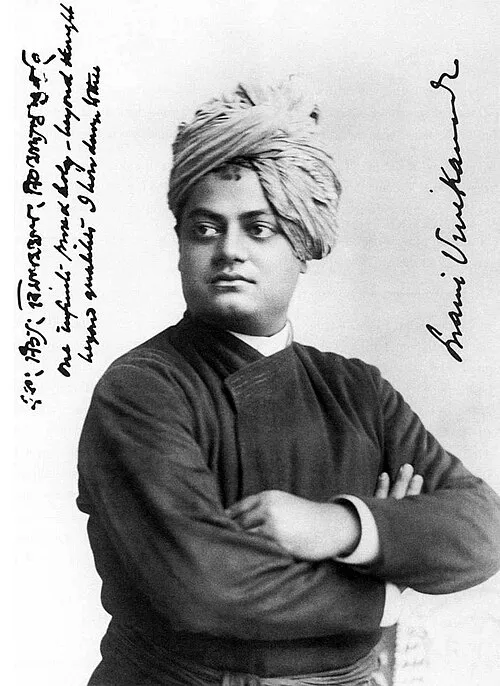

生年月日: 1873年

死年月日: 1934年

職業: ヘブライ語詩人

国籍: 未記載

ハイム・ナフマン・ビアリクの物語

年現在のウクライナにあたる地域で生まれたハイム・ナフマン・ビアリク彼は幼少期から文学と詩に親しみ世界の美しさを言葉で表現することへの強い情熱を抱いていたしかし彼の人生は平穏無事ではなかった

若き日のビアリクは当時のオーストリア帝国領にて教育を受けるが彼の心には常に故郷への思いが宿っていた皮肉なことにこの愛情は彼自身を詩人として成長させる一因となった故郷の風景や人の日常が彼の作品に色濃く反映されることになる

年彼は初めて自作の詩集を発表し一気に名声を得るしかしそれにもかかわらず周囲からはいくつかの批判も寄せられたヘブライ語ではこうした感情的な作品を書くべきではないという声もあったからだしかしその反発はビアリクには逆風として作用しますます創作意欲を駆り立てる結果となった

年になるとビアリクはパレスチナへ移住する決断を下すこの選択肢には大きな意味があった当時多くのユダヤ人がシオニズム運動によって祖国への帰還を志しておりその流れに身を投じたのであるその後も数の素晴らしい詩を書き続けその中にはユダヤ民族復興への強いメッセージが込められていた

一方で生涯未婚だったビアリク多くのおそらく同時代人とは異なり恋愛よりも文学との関係が深かったようだそれにもかかわらず彼自身の日記や手紙から感じ取れる孤独感この苦悩こそが美しい詩を書く原動力でもあった

年その生涯を閉じたビアリクその死は多くの人によって惜しまれ多くの追悼文や特集記事が掲載された歴史家たちはこう語っている彼こそヘブライ文学復興運動の立役者でありその影響力は世代を超えて今なお息づいている

現在でも例えばイスラエル国内外で開催される文化イベントや講演会では必ずと言っていいほどその名前が挙げられるそして皮肉なことに今日でも新しい世代によって再評価され続けているその作品群は多くの場合教科書ではなくインターネット上でシェアされ新しい解釈や議論へと繋がっているのである

まとめ遺産と影響

ハイム・ナフマン・ビアリクという人物について考える際その影響力はいかなるものなのか一見すると単なる過去の存在と思われそうだしかしながらユダヤ文化やヘブライ語文学への貢献という観点から見ればその存在意義は依然として非常に重要なのだ

また人間的側面として浮かび上がる孤独感や苦悩それゆえ多様性豊かな現代社会でもなお共鳴できる要素となり得るそれこそ本来多様性とは多様な経験から生まれるものだから ビアリク自身この点について何か感じ取っていた可能性も高いと考えざるを得ない