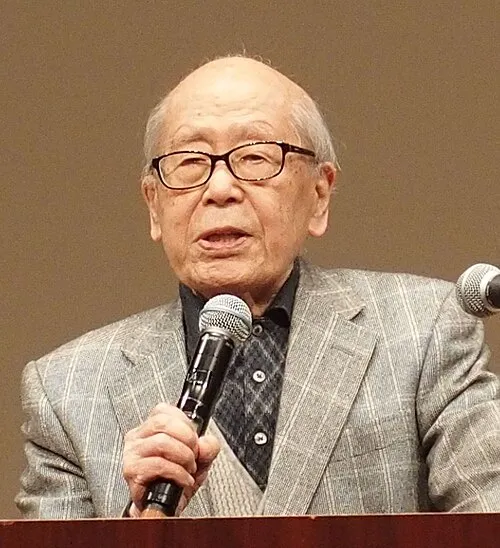

名前: 芳賀徹

職業: 比較文学者

役職: 京都造形芸術大学名誉学長

名誉教授: 東京大学・国際日本文化研究センター名誉教授

生年: 1931年

活動年: 2020年

年 芳賀徹比較文学者京都造形芸術大学名誉学長東京大学・国際日本文化研究センター名誉教授 年

芳賀徹比較文学者として知られる彼は年に生まれた京都の静かな町で育ちその環境は彼の文学への情熱を育む温床となった幼少期から彼の心には本があり文学の世界に深く引き込まれていったその後東京大学に進学し彼の知識はさらに深まっていくしかしそれだけではなかった若いころから国際的な視野を持ち続けた芳賀は多様な文化との出会いを求めて旅に出ることになる

年代後半芳賀はヨーロッパへと足を踏み入れるここで彼はフランスやドイツなどの文献と触れ合いそれらが日本文学に与えた影響を考察するようになったこの頃から比較文学という分野への興味が芽生え始めたそして年代には日本文学と西洋文学との架け橋となる研究を行うことで多くの学者や学生たちに影響を与える存在となっていた

大学教授として活躍する傍ら芳賀は自らも著述活動に励むその執筆活動によって日本国内外で広く知られるようになり多数の論文や書籍が発表されたしかしその一方で批評家から厳しい意見も寄せられることになるそれにもかかわらず芳賀は常に新しい視点を提供し続け日本文化への理解を深めるため尽力した

年代初頭には京都造形芸術大学名誉学長としてその才能を発揮し次世代のクリエイターたちへ多くの知識と経験を授けていったしかしそれにもかかわらず自身が教壇に立つ中でも新しい刺激を求め続ける姿勢が評価されていた知識とは常に進化するものだと語り新しい時代とともに変わる文化について考えさせる存在でもあった

また一方で国際日本文化研究センター名誉教授として日本文化のグローバル化についても重要な提言している日本文化とは何かという問いかけが重要だとしこの議論へ積極的参加したことでも知られているこの活動によって国内外問わず多くのファンや支持者が集まり多様な意見交換が行われる場となっていた

年にはその豊富な経験と業績によって再び注目され始め記憶されるべき人物として特集されることもあったおそらくその魅力的な人生観や洞察力人との対話こそが多く人へ希望とインスピレーションを与えているのであろうそれにも関わらず本業だけではなく公私ともども充実した日を送りつつある姿勢こそ多く人へのメッセージだったと言えるだろう

しかしながら人間関係というものは複雑であり新世代とのコミュニケーション不足も指摘されたこの点について芳賀自身も反省していたと言われているそして教える側だけではなく学ぶ側にも耳を傾けたいという姿勢が徐に周囲にも広まりつつあったそんな彼の日常生活には時折失敗談やユーモア溢れるエピソードもありそれこそ人間臭さだった

歴史家たちはこう語っている芳賀徹という人物は日本と世界との接点となり得る存在だったその遺産とも言える研究成果や教育法など本当に価値ある情報源だったそれゆえ年現在でもその影響力はいまだ健在であり新世代への指導方法や哲学的探求など未だ進行中なのだそして皮肉なことにその偉大なる足跡すべてを見ることで我自身の日常生活にも強烈な光明灯ともなる可能性すら秘めているのである