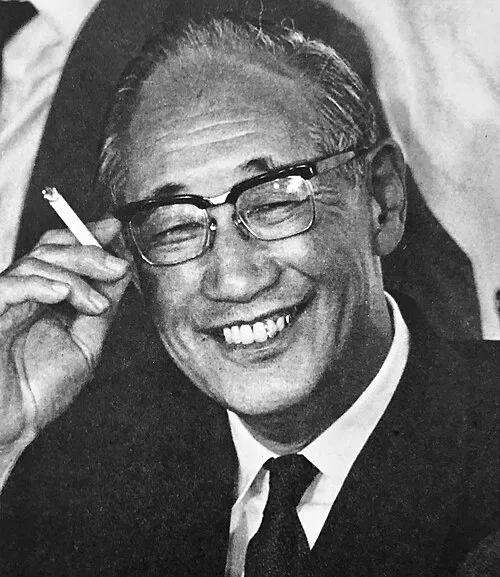

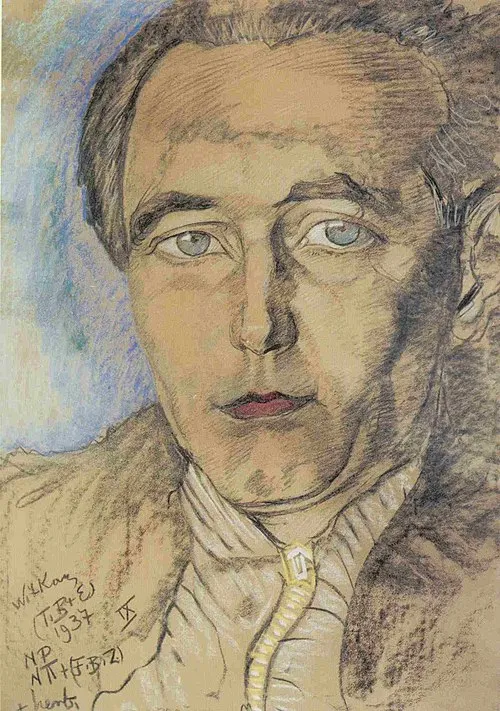

生年: 1909年

名前: グラジナ・バツェヴィチ

職業: 作曲家

没年: 1969年

年 グラジナ・バツェヴィチ作曲家 年

年ポーランドの小さな町で未来の作曲家グラジナ・バツェヴィチが生まれたその瞬間彼女の母親は彼女に音楽を教える運命に導かれるような直感を抱いた幼少期から彼女は周囲の音楽に魅了され自宅のピアノで夢中になって演奏していたしかしその背景には社会的な制約や女性としての役割への期待があった

それにもかかわらず若きグラジナは常に自分自身を表現する手段として音楽を選んだ特に年代になるとワルシャワ音楽院で正式に学び始めたがその道は容易ではなかった男性中心の環境で彼女は何度も無視されたり軽視されたりすることがあったしかしそれでも彼女は決して諦めることなく創作活動を続けた

年代初頭バツェヴィチはその才能を発揮し始めるそれまでにも多くの苦労や葛藤があっただろうおそらく同時代の男性作曲家たちとの競争意識や自己表現への渇望が彼女を駆り立てていたのでしょう初期作品にはフルート協奏曲や弦楽四重奏曲など多岐にわたるジャンルが含まれていたそしてこの時期に書かれたパッサカリアは後評価される重要な作品となった

年代になると歴史的背景も大きく変化したしかし皮肉にも第次世界大戦によって影響された文化状況とは裏腹にバツェヴィチはさらなる創造力を発揮することになるこの戦争によって多くの人が苦しむ中でも自らの日記やメモには常に新しい旋律と思いつきを綴っていたというそしてこの独自性こそが後世への大きな遺産となる

戦後間もない年頃にはオペラ・ハルシャなど数多くの名作を書き上げその名声はいよいよ広まりつつあったしかしながらこの成功には代償も伴ったそれまで女性作曲家として注目されてこなかっただけでなく公私ともども厳しい批判にもさらされていたからだそのためおそらく精神的ストレスや孤独感との闘いもあったことでしょう

年代半ばになるとバツェヴィチは国際的評価を受け始める同時代にはフランスやアメリカで公演したり生演奏会でもその名声はいっそう高まっていくただしそれと引き換えに本来望んでいた家庭生活との乖離感も増していったと言われているこのような二重生活一方では輝かしい舞台上で多忙極まる日一方では一人静かな部屋で向き合う孤独これこそがおそらく彼女自身を形づくる重要な要素だったと言えるでしょう

年月グラジナ・バツェヴィチは人生最後の日を迎えたその死後この偉大なる作曲家について語られる言葉はいまだ尽きない女性作曲家としてのみならず偉大なる芸術家として評価され続けています実際その作品群は今なお新世代ミュージシャンによって再解釈され新しい命が吹き込まれているというから驚かざるを得ませんまたフリーレンシーと呼ばれる彼女自身独特のスタイルこれまで誰も試みたことない形式美とも言われていますについて学ぶ学生達も増えておりそれこそ未来へ繋ぐ架け橋になっています

皮肉ながら一度終わりとなった命ですがその業績はいまだ色褪せず多く人へ影響与えている歴史的存在感から今日まで生き続けていますもしグラジナ・バツェヴィチ が現在生存していて に参加した場合恐らく数百万人以上ものフォロワー数になりうるほど魅力的だったでしょう