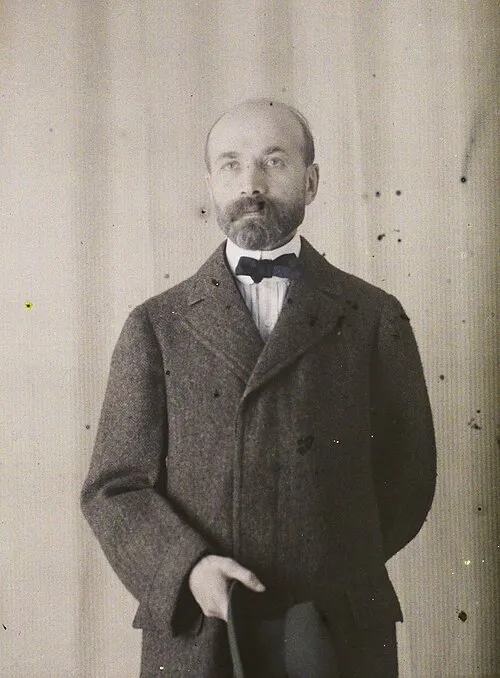

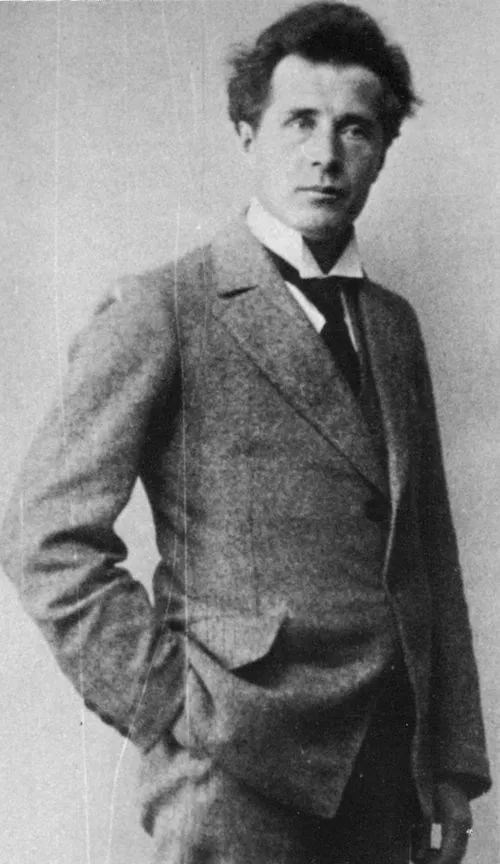

ギルバート・ライル

国籍: イギリス

死亡日: 1976年10月6日

年 ギルバート・ライル哲学者 年

ギルバート・ライルの哲学的旅路

年イギリスのオックスフォードで誕生したギルバート・ライルはその後の哲学界において不朽の名声を得ることになる彼は幼少期から優れた知性を発揮し学校では常にトップクラスの成績を収めていたしかし彼が哲学者として名を馳せることになるとはこの時点では誰も予想していなかった

ライルが大学で哲学を専攻し始めた頃西洋哲学は論理実証主義と行動主義という二つの潮流が激しく交錯していたそれにもかかわらず彼は自らの独自の視点を持ち続けていたおそらくこの時期に彼が抱えていた疑問こそが後に彼の思想へと結実することになるのであろう

年ライルはその代表作心とは何かを出版するこの著作は瞬く間に評価され心という概念について新しい光を当てた皮肉なことにそれまで心理学者や精神科医たちが直面していた問題つまり心の定義と理解への新たなアプローチとなったライルによれば心とは物理的なものではなくむしろ私たちの日常生活や言葉遣いから導き出されるものであるという見解だった

しかしこれだけでは終わらない心とは何かによって多くの支持者と批判者が生まれたそれにもかかわらず彼は決して後退せず新しい論文や講演で自身の立場を明確に示した思考と行動を繋ぐ糸として言語がどれほど重要であるかについて議論したことで多くの人へ影響を与え続けたそしてその影響力は現代心理学や認知科学にも及んだと言われている

さらに進展する中で一つ注目すべき出来事があるそれは年代初頭人間性への関心が高まり新しい形態の知識探求が求められるようになった頃だこの時期には多くの若手哲学者や心理学者との対話も増えその中には反実在論的立場から意見するものも多かったしかしそれでもなお自身独自の視点から精神状態を捉えるライルには揺るぎない信念と強い説得力があった

皮肉なことにこのような強固な姿勢ゆえに反発も少なくなかった特定分野から批判されたり無視されたりすることもあった一方で新しい思想へ挑戦し続ける姿勢には称賛される側面もあったそして年不運にもこの世を去るその時代背景を見ると多くの場合歴史上最も貢献度高い人物さえ認知されないまま忘れ去られる運命だしかしそれでもなお心とは何かという著作によって築き上げた名声は未だ色褪せてはいない

遺産と現代への影響

今日多くの場合ライルについて語る際メタファーと意味という二つの記事テーマについて触れざるを得ない精神分析的アプローチとは異なる観点から人間存在への深い洞察力そしてこの洞察力こそが今なお議論となっている要素なのだろうまた心とは何か以降人はいまだその内容について考え続け新しい解釈や理解へ挑戦しているこのように考えるならばおそらくライル自身も非常なる誇りと思うことでしょう

他方本書籍内で示された心理的概念すべてには疑問符付きで受け取れる部分もあるためその検証作業など進んできてもいるしかしながら一部では現在でも人間性研究への熱意や探求心と言えばそれこそ往になっている一面さえ否定できないただこの人物自身一体何故ここまで愛情深い分析視点をご提供できただろうその答えこそおそらく教育経験豊富さだったとも言われています

死後四半世紀以上経過した今

死亡から数十年経過した今日その教えや概念はいまだ健在です大学など教育機関内外でも幅広い関係先との交流によって再評価されていますその様子を見る限り過去完全消失というわけではなくむしろ継承活動として新世代へ受け継ぐ大切さがあります一方最近話題となっている等使った情報拡散活動など通じてもまた新しい意味合いや価値感覚問い直す機会として期待されています