生年月日: 1701年(元禄13年12月21日)

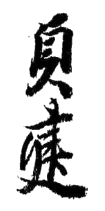

氏名: 伏見宮貞建親王

時代: 江戸時代中期

役職: 伏見宮15代当主

没年: 1754年

年元禄年月日 伏見宮貞建親王江戸時代中期の皇族伏見宮代当主 年

江戸時代中期日本の歴史において重要な役割を果たした人物がいるそれは年元禄年の月日伏見宮家に生まれた貞建親王である彼は後に伏見宮家の代当主となり江戸幕府と皇室の複雑な関係を背景にその人生を歩んでいく誕生当時日本は平和な時代であったしかし幕末への道筋が静かに形成されていた貞建親王が幼少期を過ごす中でこの平穏さは決して永遠ではないことを示す出来事もあったそれにもかかわらず彼は豊かな文化と教養の中で育ちその後の教育や政治的立場に大きな影響を与えることになる成長するにつれ貞建親王はその知性と魅力から多くの人を惹きつけていくしかし皮肉なことにこのような注目が必ずしも彼自身やその家族に良い結果をもたらすとは限らなかった特権的地位ゆえ多くの期待と責任が彼には寄せられそれがまた苦悩ともなるおそらくこのようなプレッシャーこそが彼の後半生にも影響を与えた要因となるだろう年にはその豊かな教養から多くの人から尊敬される存在となり一部では政治的議論にも参加していたしかしそれにもかかわらず江戸幕府との関係には常に微妙な緊張感が漂っていた特権階級として存在しながらも自身の立場について疑問や葛藤を抱いていた可能性も高いこのような内面的葛藤こそが多様化する日本社会へ向けた新しい風潮への反映とも言えるだろう年には帝位継承権についても問題視される状況となったこの事態はおそらく自身だけではなく伏見宮家全体にも深刻な影響を及ぼしたことであろうそのため貞建親王は一層慎重になり自身の行動や発言について考慮せざるを得ない状況になったしかしながら多様化する日本社会や外圧によって日本全体でも皇室への信頼度や支持基盤が揺れている最中だったそのため人との距離感や共感力という点でも悩む日だったと言える年不運にもこの世を去ることになるこの瞬間おそらく多くの者たちが驚愕したことでしょう その死によって多くはいまだ解決されていない問いかけとして残されたまた歴史的観点から見ると大名制度崩壊への道筋とも重なるこの死によって愛された者として残り続けただけではなく日本という国全体に対してどんな足跡を残したのであろうかそれから数世代経つ今でもその名声と業績について語り継ぐ者たちがおりときどき伏見宮貞建親王について触れることがありますある歴史家はこう語っています彼こそ本来ならば新しい文化創造へ向けて歩むべきだった人物だとそして現代社会との接点を見るともし彼がもっと自由度高い立場で活動できていたならばという仮定さえ出てしまうほどですそして皮肉なのはその約年以上経過した今でも人はなお何故もっと早く変革し得たかという問いかけについつい引き込まれてしまいますそしてこの疑問こそ現代日本社会にも通じるテーマなのです私たちは果敢なる変化へ挑む勇気それこそ歴史的側面として学ぶべき教訓でしょう