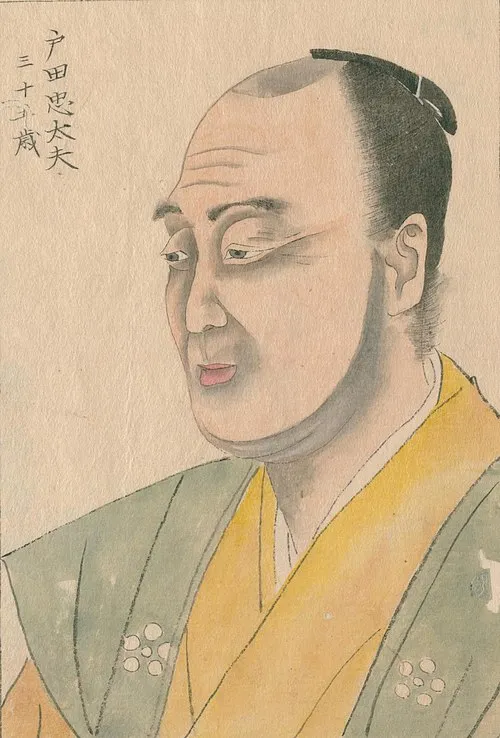

生年月日: 1806年

死亡年月日: 1855年(安政2年10月2日)

職業: 儒学者

名前: 藤田東湖

年安政年月日 藤田東湖儒学者 年

藤田東湖は年月日にこの世を去った彼の死は時代の終焉を告げるものであり日本が急速に変わりゆく中で儒学がどのように揺らぎ続けたかを象徴していたしかしその生涯はただ死によって定義されるものではない彼は年に誕生し若き頃から学問に身を捧げたおそらく彼の最大の影響力があった時期は幕末の混沌とした政治状況が進展する中でこそだった藤田東湖は佐賀藩士として儒学の研究に情熱を注いだこの時期日本全土が西洋文化や思想との接触を余儀なくされていたしかしそれにもかかわらず彼は伝統的な価値観と道徳倫理に根ざした考え方を守り続けた皮肉なことに西洋思想が流入することで日本社会全体が揺れ動く中で彼自身も自身の信念との闘いを強いられていたと言える当初藤田は古典的な儒教哲学から影響を受けその教えによって人への啓蒙活動にも尽力したしかしこの活動には多くの批判も伴ったそれでもなお彼は多くの弟子たちや支持者と共に士族として新しい時代への変革へ挑んだこの点について歴史家たちはこう語っているというように多くの場合藤田自身よりも周囲から受ける評価や反響が大きかったまた同時代には他にも多くの知識人や政治家が活躍しておりその影響力も無視できないものだったそれにもかかわらず藤田東湖は自ら率先して市民教育や公共倫理について講演し多くの場合激しい議論になることもしばしばだったあるファンから聞いたところによれば自分だけではなく他者とともに成長することこそ重要だと説いていたというさらに皮肉なのはその後このような信念と行動が江戸幕府末期には逆風となり多数派とは異なる道筋へ進むことになったという事実であるおそらく彼の最大の過ちは自身よりも信じる道理を優先したことであろうこの決断が後どれほど大きな意味合いを持つかその当時には想像すらできなかっただろう年西南戦争勃発とともに日本国内ではさらなる混乱が訪れるこの内乱によって多大な犠牲者が出る中でも藤田東湖はいち早く武士道精神について再考しそれを書物として残そうと奮闘したその内容には日本国民全体へのメッセージ性や倫理観など深遠なものも含まれていた記者会見で彼はこう認めた我一人ひとりの日常生活こそ最も重要なのだとしかしながらこの努力とは裏腹に生涯最後の日までその意見や思想体系への共感者はいまだ少数派であった歴史的文脈から見るならば意見表明さえ難しい環境下でも活動し続ける姿勢は評価されるべき点ではある一方で結果という部分ではどうだったのであろうか議論の余地はあるが結局知名度・影響力とも充分とは言えない状態だったのである藤田東湖亡き後日本社会では急速な近代化へ向かう流れとなったその一方で彼自身への関心度合いはいっそう低下し多忙な世相とは裏腹になかなかその存在感すら消えてしまったようでもあったただ近年になり再評価されている傾向を見る限り一部地域ではその功績や教訓について見直されつつあると言える皮肉にも現代になってまた新たなる興味対象として浮上する様相となっていること自体大いなる逆説と言えるだろう今なお京都市内など各地で行われている祭事等には武士道精神を基盤とする文化交流イベントなど一部その理念継承された部分も存在しているまた最近思わぬ形でも名声回復へ至る兆候すら伺えるその証拠として現在ネット上など様媒体より賛同企画発案等持ち掛けて来たりまた若手クリエイター達による作品化など目立ち始め本来目指された理想像への探求・復興運動とも言うべきものへシフトチェンジしている状況なのだから最終的には令和元年頃になるにつれさらに積極的取り組み増加し初め特定地域同様国内外問わずマスコミ関連取材等注目集まり多方面活躍広報網形成それでも当時生存圏外観知名度となれば言葉尽しく思いますね何せ亡命経験持つ著作物等出回ればますます自然発生以外考え得ぬ面白味提起する契機浮遊継続です故藤田東湖とても複雑ながら奥深さ感じさせる人物像私達現代人どう捉え次世代伝承如何実践出来得んでしょうそんな問い懸念もち込まざる負えませんさてこの言葉日常座右銘づいて行動基準定義付与まで果敢挑戦行為どう踏み切りますこの立場居酒屋談義形式込加味温め育成協議会成立促進出来れば面白味凝縮要素いっぱいです