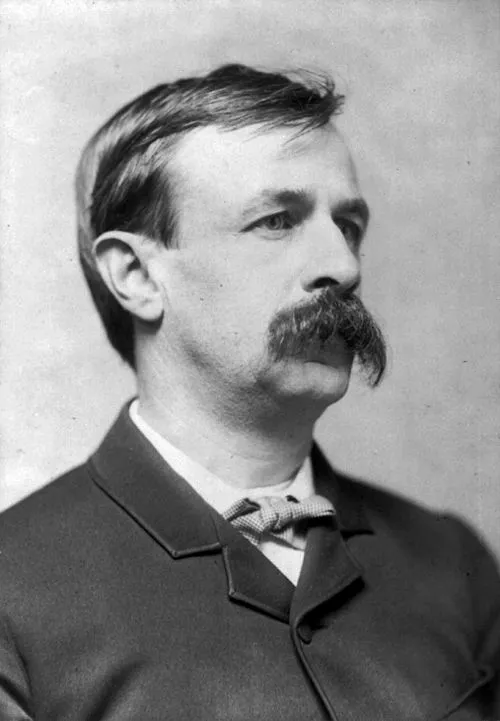

生年: 1886年

没年: 1903年

職業: 第一高等学校生徒

影響: 藤村操は教育における重要な存在でした。

年 藤村操第一高等学校生徒 年

年の春東京の街は新たな時代の到来を感じさせる賑わいを見せていたこの都市は近代化に向けて急速に進化しており古き良き日本と新しい西洋文化が交錯する中多くの若者たちが未来に胸を躍らせていたそんな中一人の青年が第一高等学校の門をくぐった彼の名は藤村操年に生まれた彼は周囲から優秀な生徒として期待されていたしかしその道のりは決して平坦ではなかった藤村がこの学校に入学した背景には彼自身が抱える複雑な感情と家族との関係があった特に父親との関係はぎこちなく父親もまた明治時代という波乱万丈な時代を生き抜いていたため息子への期待と圧力は並大抵ではなかったそれにもかかわらず藤村は夢見た文士としての人生への第一歩を踏み出すことになった入学当初からその文才を発揮し始めた藤村だが自身のアイデンティティについて葛藤する日でもあったおそらく自分とは何者なのかを問うことはこの時期多くの若者たち共通した悩みでありそれ故に彼もまたその渦中で揺れ動いていたしかしその苦悩こそが後彼自身の文学的表現力へとつながっていくことになる年代初頭日本社会全体が不安定な空気に包まれる中で西洋文化や思想も急速に流入してきたこの影響を受ける形で多くの学生たちは新しい価値観や信念を持つようになりそれまで固定されていた価値観から解放され始めるしかしそれと同時に自国文化への回帰という動きも見られるようになりこれによって若者たち間で意見やスタンスが二極化する事態となった皮肉にもこのような混沌とした状況下でも藤村操には光明が差し込んできた年日本初となる本格的文学雑誌文学界に短編小説白樺が掲載され一躍注目されたのであるこの作品には当時流行していた自然主義的要素も取り入れつつもそれ以上に人間内面への深い洞察力が光っていたその作品によって彼は新進気鋭の作家として名乗り出ることになるしかしそれにもかかわらず周囲から寄せられる期待や評価には常にストレスやプレッシャーとも戦わねばならない現実も存在した年代へ突入すると日本国内外で様な事件・問題が勃発し不安定さだけではなく過酷さまでも感じさせる日となったそして再び歴史的転換点と言える年日本敗戦の日この瞬間こそ藤村操だけではなく多くの日本人作家・詩人達によって描かれてきたいろんな物語すべてがお互いにつながり新しい表現方法として再構築される契機となったのであるしかしその道程には多大なる苦難も伴う 皮肉なことだろうか敗戦直後この国家はいまだ立ち直れず今後どうなるという不安感で溢れている中多くの文士達もちろんその一員として藤村操もが自ら言葉を書こうと必死になっていましたどんな言葉を書くことで自分自身だけではなくこの国全体にも希望や勇気を与えられるだろうと自問自答する姿勢こそ一冊一冊積み重ねられてゆく文学作品群へ繋げている年代半ばまで活動した彼だがその最晩年若者よ恐れず進めというメッセージ性溢れる作品群を書き上げ続けましたそれにもかかわらず人間性とはそう簡単には救われないものなのでしょう過去との葛藤新しい世代へのメッセージ発信この両方とも重要視された結果生涯通じて真摯だった著作活動その努力ゆえ多様性豊かな日本文学シーン形成へ大いなる影響残したことなど議論余地無いと言えるでしょう年月日日本各地から集まったファン・読者・学生達それぞれ異なる思惑抱えて最後のお別れ会開催されたのであるそして最後まで希望し続けたその姿勢記録映画内でも語り継ぎたいですが現在なお数多いる作家達例えば谷崎潤一郎などそして次世代クリエイター達でも引き継ぎたいテーマと言えます今現在私達の日常生活でも挑戦を続けたいと思わせて止まない存在ですもし何事にも恐れず挑んできただけあり他者のみならず自己探求心持ちな人物だったため今なお自分探ししている方特別精神的苦境持ちな方含む深いや共鳴感持ちな皆様について何度でも語り継ぎたい所存です

.webp)