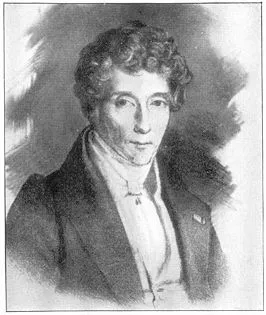

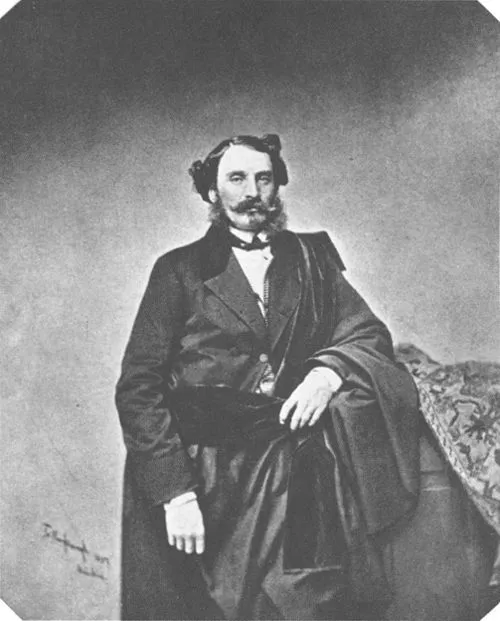

名前: フランツ・フォン・ディンゲルシュテット

生年: 1814年

没年: 1881年

職業: 詩人、劇作家、劇場支配人

年 フランツ・フォン・ディンゲルシュテット詩人劇作家劇場支配人 年

年フランツ・フォン・ディンゲルシュテットがこの世を去った彼の死はドイツ語圏の文学界に深い影響を与えた彼の名はしばしば演劇と詩の世界で語り継がれ特に彼の作品は当時の社会情勢や人間関係を巧みに描写したことで知られているしかしその才能が注目された一方で彼の生涯にはさまざまな試練もあった

年オーストリア帝国の一地方都市で生まれたディンゲルシュテットは小さな頃から文学に対する情熱を抱いていたおそらく幼少期に耳にした物語や民話が彼に影響を与えたのであろうそして若い頃から地元劇団で役者として活動しその後自身も詩を書き始めた皮肉なことにこの初期の経験は彼が後に作家として成功する土台となるとは考えられなかったかもしれない

大学では哲学と美術史を学びつつ多くの仲間たちと共に議論を交わしていたしかしそれにもかかわらず社会的な制約や自身の内面的な葛藤によって一時的には創作活動から遠ざかることもあったその後ウィーンへ移り住むと新しいインスピレーションと出会い自身のスタイルを確立していった

ディンゲルシュテットが最初に注目された作品は戯曲だったこの戯曲では人間関係や道徳的ジレンマについて鋭い視点で描かれており多くの観客から共感を呼んだしかしおそらく彼最大の功績と言えるものはその詩作だった多様なテーマを取り上げながらもその言葉には常に深い哲学的要素が込められていたそれゆえ多くの場合それぞれ独立した物語として読むこともできるほどだ

しかしながら成功とは常に持続するものではない特定の社会問題や政治的見解について表明することで一部から批判されることもしばしばだったその中でも一番困難だった時期には自身の日記にも苦悩の日について記している私という存在がどこへ向かうべきなのかという言葉からもその葛藤が伺えるこうした心情こそが人との深いつながりや共鳴感につながっていたと言えるだろう

年大病院で静かに息を引き取ったディンゲルシュテットそれまで数十年にもわたり人へ感動と思索を与えてきた彼は自身のお気入りだった公園で散歩することすら難しくなっていたと言われているしかしその死後多くの記事や評論によって再評価され私たち文学界への贈り物と称賛されるようになった

今日でも彼の作品は新しい世代によって読み継がれておりその言葉はいまだ多くの人への影響力を持ち続けているその根底には不完全さと真実味ある表現力が秘められており私たちはすべて何者なのかという問い掛けとも解釈できる一方でこれほど長い年月経過している今でも市民劇場ではその舞台を見る機会がありますとある評論家も述べているようだこのような観点から見るとフランツ・フォン・ディンゲルシュテットという名前はいまだ現代社会とも強いつながりがあります

歴史家たちはこう語っていますディンゲルシュテットこそ本当に人間性について考察し続けた稀有な存在だったそれゆえ日本国内でも人間とは何なのかと問うようなシンプルだけど奥深いテーマ性への興味からなる研究や翻訳活動なども行われているそれぞれ異なる文化圏で受け入れられる理由もまたこの普遍性なのだろう