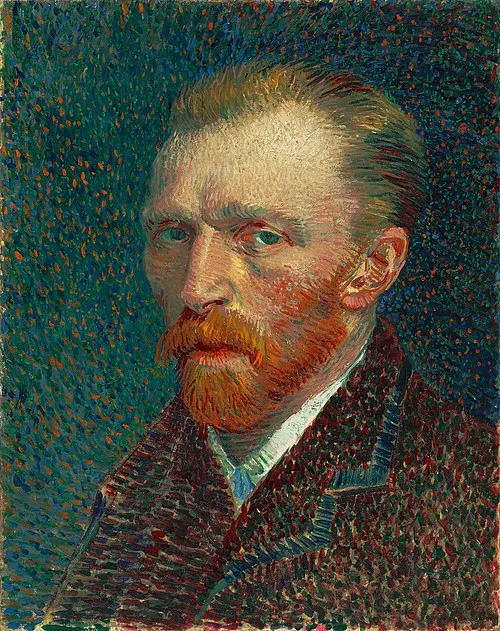

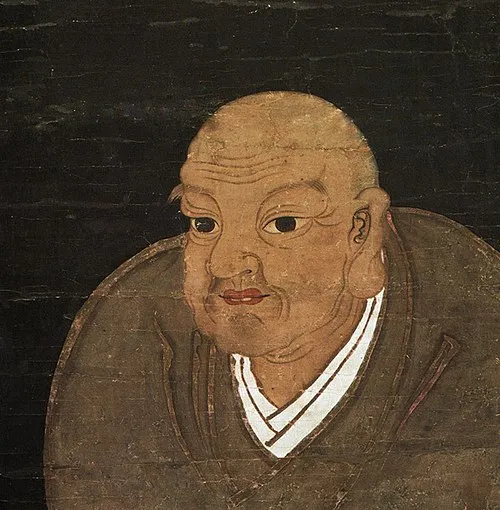

生年: 1864年

死年: 1943年

職業: 社会学者

国籍: ドイツ

年 フランツ・オッペンハイマー社会学者 年

フランツ・オッペンハイマーは年ドイツのフランクフルトで生を受けた彼の誕生は当時の社会的経済的変革の渦中にありその後の人生は激動の時代を映し出すものとなるだろうオッペンハイマーはユダヤ系家庭に育ち知識を深めることが重視されていたそのため若き日の彼は教育に情熱を注ぎ大学では法律と経済学を学んだしかしそれにもかかわらず彼が選んだ道は法曹界ではなく社会学だった年彼はベルリン大学で社会学を専攻しその後すぐにその才能が認められ多くの研究者や思想家と交流することになる皮肉なことにこの新しい分野への移行が彼自身の人生だけでなく広く社会にも影響を与える契機となったしかしその当時も多くの人が抱える貧困や不平等といった問題について考え始めたことが後彼の思想形成へとつながっていく年代にはオッペンハイマーは自身の理論や著作によって一躍名声を得るこの頃には資本主義というシステムへの疑問や批判も高まりそれに呼応するように彼もその解決策として土地改革を提唱したおそらくこの提案こそが彼自身の日常生活とも深く結びついている部分だったのであろうしかしながら第一次世界大戦が勃発すると一切合切が変わり始めるそれまで順調だった研究活動も大戦によって影響を受けざるを得なかったそして戦後不況と混乱の時代には再び貧困層への関心が高まるしかしそれにもかかわらずオッペンハイマー自身もこの混乱から逃れることなく自身について思索する時間さえ持てないほど忙しい日を過ごしていたと言われている年代になるとナチス政権下でユダヤ人への迫害が強まる中でオッペンハイマーは自らも危険な状況に直面する皮肉なことに自身が長年追求してきた理想とは裏腹に自身やその家族までも巻き込む恐怖政治の日その結果として年にはパリで亡命生活中だったものの不幸にも生命を落としてしまうその死から数十年経った今でも多くの思想家たちによって彼の功績や理論は再評価され続けている興味深いことにこのような歴史的背景から見れば実際には考えさせられる事柄ばかりだ例えば今日でも土地改革の概念自体はいまだ議論され続けているテーマとなっており多様性や平等について考える上でも重要な指針となり得るそしておそらく現代社会ではこのような視点こそ必要なのかもしれないしかし同時期として現在私たちの日常生活とは異なる部分とも言えるそれゆえ未来へ向けても我にはより多様性ある視点で物事を見る必要性がありますフランツ・オッペンハイマーという名は単なる名前以上でありその背後には数世代にもわたり受け継がれる思索と思惑が込められているそして今後何百年経とうとも人間存在という複雑さとそれゆえ産まれる様な課題について私たちは絶え間ない問いかけ続けねばならないだろうそれこそまさしく理念として残されたメッセージなのかもしれません