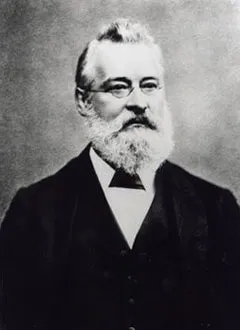

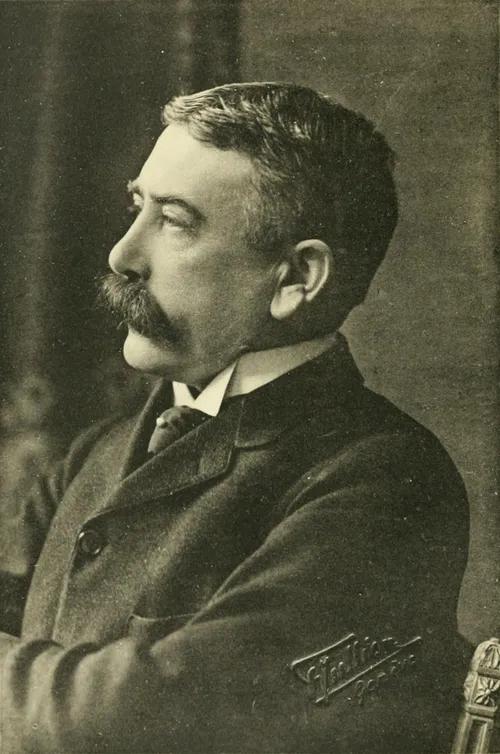

生誕年: 1857年

名前: フェルディナン・ド・ソシュール

職業: 言語学者

死亡年: 1913年

年 フェルディナン・ド・ソシュール言語学者 年

彼の名はフェルディナン・ド・ソシュール年スイスのジュネーブに生を受けた彼の誕生は言語学の世界において新たな時代の幕開けを告げるものであったしかしその幼少期には特別な兆しが見えたわけではなくどこにでもいる普通の少年として育った学校では優秀な成績を収めていたものの彼が本格的に言語学へと目覚めるまでには長い道のりがあったそれにもかかわらず彼は大学で哲学と歴史を学びながら次第に言語そのものへの興味を深めていく年パリ大学で講師として教壇に立つことになるがこの職務は彼にとって単なる生計手段以上のものであった彼は授業で独自の理論を展開し始め多くの学生や後進たちとの討論を通じて自身の考え方を洗練させていったしかしこの時期には既存の言語学への不満も抱えていた伝統的な文法や歴史的アプローチが支配する中ド・ソシュールは言語を単なるコミュニケーション手段ではなく人間社会そのものと密接に結びついた文化的現象だと捉え直したその結果生まれた概念が構造主義であるこの理論によって人は言葉や意味について再考するようになりその影響力は今なお続いている記録によれば年には一般言語学講義という重要な著作が発表されるしかしこの著作自体が直接的には世間から注目されることは少なく多くの場合後世になって評価されたという皮肉な運命を辿ることとなったそれにもかかわらずこの作品では符号として機能するラングとパロールの概念やシニフィアンとシニフィエという用語が登場しそれ以降数十年もの間さまざまな分野で引用され続けたおそらくド・ソシュール最大の功績とはその革新的思考法だけでなく多様性への理解を示した点にもある異なる文化圏ごとの違いや背景について探求しそれぞれの場合によって異なる意味体系や価値観について議論したまた空間と言葉という関係性についても取り組み時間を重視してきた従来型アプローチとは一線を画したこのような思想はいわゆるポストモダン思想へ大きな影響を与えることとなり多くの場合新しい視点から人の日常生活を見る契機ともなる年自身でも予想外だった急逝その死によって一旦彼自身の名声も途切れるかと思われたしかしそれから数十年後人は再びフェルディナン・ド・ソシュールという名前を口にすることになる特に第二次世界大戦後西洋哲学や社会科学分野で構造主義思潮が台頭すると一躍その中心人物として祭り上げられるようになったそして今日でも多くの場合新しい理論形成や分析方法として扱われることからも明らかなようにその遺産はいまだ健在だ記者会見などではしばしばこう報じられているド・ソシュール以降人はどれほど豊かで複雑なのかこの問いかけこそが今日まで続く議論とも結びついており新しい研究者たちへ向けてインスピレーションとなっていると言えるそして皮肉なのだが現代社会でも依然として私たちはコミュニケーション手段として古典的モデルとは異なる方法へシフトしており自身の日常生活すべて実際には構造に支配されていると言うべきなのであるさらに興味深い点として挙げたいことそれは現在使用されるプラットフォーム上で繰り広げられるコミュニケーションスタイルだメッセージ一つ一つ短文形式となって表現され自身独自オリジナル化された符号絵文字などが利用されているこの様子こそまさしくド・ソシュール自身が提唱した理論とも整合する部分なのだろうか彼の日常生活から得られる洞察だけではないこの人物のお陰で私達はいまだ日新しい解釈活動へ挑んでいるまた人類全体共同体という広範囲領域への多様性理解とも深いつながり合いながらこれこそ文化そのもの我自身ですこれから先何世代にも渡って評価され続けるでしょう そう考えると非常に感慨深いですね