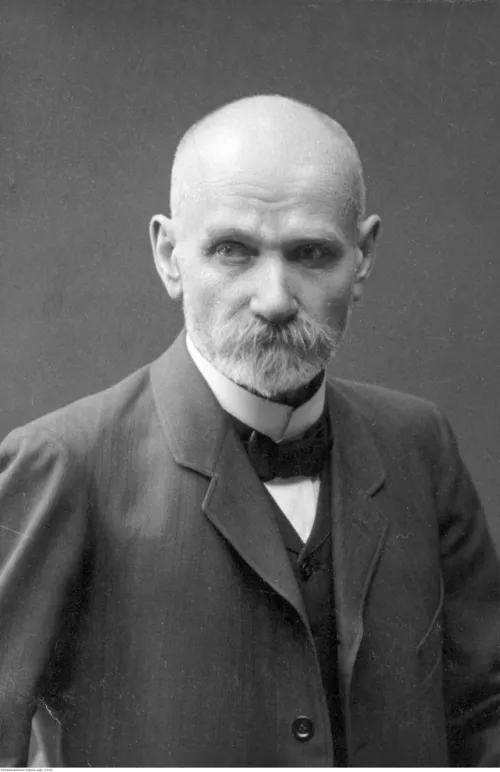

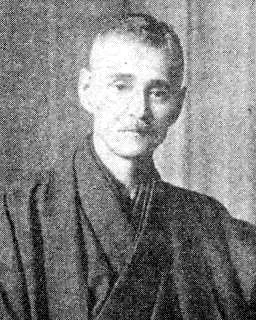

生年: 1869年

没年: 1934年

職業: 小説家

主な作品: 江見水蔭の代表作には多くの小説が含まれる。

年 江見水蔭小説家 年

江見水蔭彼の名前は日本文学の歴史において特別な位置を占めている年彼は静岡県で誕生したが当時の時代背景や家庭環境が彼の創作活動に大きな影響を与えた家族は比較的裕福で幼少期から多くの書物に囲まれて育ったとされているしかしそれにもかかわらず彼は若い頃から周囲との関係に悩みを抱え自身のアイデンティティを模索する日を送っていた文学への情熱が芽生えたのは思春期であった彼は学校で友人と詩を書き合う中で自らの表現方法として小説という形に辿り着くしかしその後も苦難の日が続いた社会人になってからも様な職業を転としその間には失敗や挫折があったそれでもなお創作活動だけは手放さず夜遅くまで筆を走らせる日だったと言われている皮肉なことに初めて注目された作品黒白は発表当初それほど評価されなかったしかし多くの読者や評論家たちによってその後再評価されることとなり水蔭自身も徐に名声を得ていったこの過程には多くの試行錯誤や不安が伴っただろうさらに彼が生涯で残した数多くの作品群特に短編小説には日本文化への深い愛情や批判的視点が色濃く反映されているその中でも不如帰などでは日本人として感じる孤独感や失望感が鮮烈に描かれておりおそらくこれこそが読者たちの共感を呼んだ要因ではないだろうかまたこの作品群には当時社会問題として浮上していた階級差別や戦争への暗示も含まれておりそれゆえ現代でも議論され続けるテーマとなっている年水蔭はその人生という舞台から静かに幕を閉じた享年歳この死によって多くのファンたちは失望し日本文学界にも大きな穴が開いたようだったしかしながら彼の作品は未だ語り継がれその影響力はいまだ衰えることなく新しい世代へと受け継がれているそれぞれ異なる世代から読み返すことで新しい視点や解釈も得られるという点では本当に貴重な存在なのかもしれない興味深いことに水蔭亡き後その名声はいっそう高まり続け多数派となった若手作家達にも影響を及ぼしたと言われている例えば一部では江見水蔭こそ現代日本文学への道標と称賛されるほどだったそして今でも日本各地で開催される文学イベントでは必ずその名前を見ることになるこの場面こそ水蔭風と言わんばかりになぞらえて語られることすらあるまた今日不如帰に登場するキャラクター達特異性あふれる人物像はいまだ多様性豊かなキャラクターとして新しい創作物にも引用されたりするそのため多角的理解によって一層魅力的になる水蔭作品群について語る機会も多い一部ファンによればまさしく時代先取りと言える内容ばかりだからこそ一度触れてしまうと抜け出せなくなる魅力なのだとも語るこうして見ると水蔭とは単なる過去の作家ではなく日本文化全般について考察し続けさせる存在とも言えるそして年以上経過した今でもその名前は日本文学界のみならず広範囲な分野で再び強調されたり評価されたりしているそれ自体がおそらく水蔭自身も思わぬ功績なのではないかと思わせたりする一方で現在江見水蔭名義の商品化など新しい流れも発展しており不思議と死という概念とは無縁とも感じさせたり例えば最近開催されたアート展覧会などではその作品世界観ならびブランド価値まで踏襲して展示販売する動きすらあるようです江見水蔭という独自ブランド確立まで至りましたただただ驚愕です 果たしてこの風潮こそ新旧世代間越えた交流手段としてより一層浸透しつつある証拠でしょうそれとも逆説的なのかもしれませんね実際そこには本質的ニーズ存在しますしそれゆえ価値観共有化現象進んできましたね 何より個人志向追求型社会なんでしょう 歴史的人物・江見水陰氏その功績・影響力考慮すると今後どう広まっていくだろう気になりますね