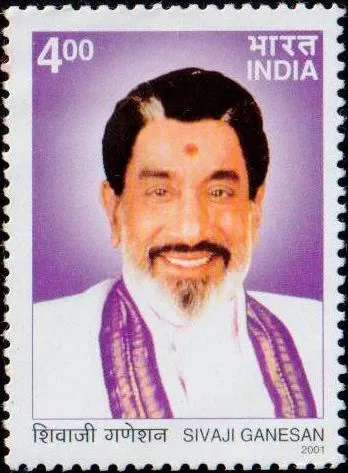

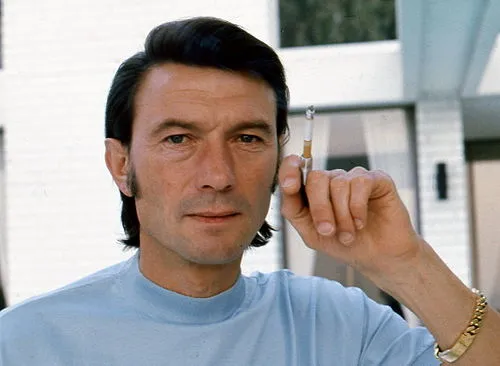

名前: 海老一染之助

職業: 太神楽師

生年: 1934年

没年: 2017年

年 海老一染之助太神楽師 年

海老一染之助は年に日本の伝統芸能である太神楽の世界に足を踏み入れた彼の誕生はまさに日本文化の豊かさと奥深さを象徴する出来事だったと言える彼が生まれ育った環境は芸術や伝統が息づく場所であり早くからその才能が開花する土壌となったしかしその道のりは平坦ではなかった若き日の海老一染之助は自身の技術を磨くために厳しい修行の日を送った師匠から受け継いだ教えを忠実に守りながらも独自のスタイルを模索し続けたことだろうそしてこの努力が実を結び始めた頃彼には運命的な出会いが待っていたそれは新たな表現方法や技術革新を求める数のチャンスだった年代には彼自身が出演したテレビ番組が視聴率を大きく伸ばし多くの人に太神楽という芸能形式を知らしめることになったその影響力は計り知れず一瞬で広まり多くのファン層が形成されていったしかしそれにもかかわらず芸人として成功することには常に課題と戦う必要があった時代によって変化する観客の趣向や価値観への適応こそがその後も重要なテーマとなったおそらく海老一染之助最大の挑戦とは自身の伝統的な技術と現代的な演出とのバランスだった彼は伝統芸能として受け継ぐべきものと新しい形態で魅せるべきものとの両方を大切にしていたその結果観客から高い評価と愛情を得ることになり多数のお笑い賞や名誉ある称号も獲得したそれでも業界内外から寄せられる期待や圧力には悩まされたことであろう皮肉なことにこの成功にも影響されないよう努めていた彼だがその心中では不安定さとも戦っていた可能性が高い次回作ではどうすれば新鮮味を保てるかこのスタイルで本当に大丈夫なのかこれら全てのお悩みがおそらく彼の日常となっていただろうしかしそれこそが創造的プロセスそのものであり結果として多彩なパフォーマンスへと繋がっていったと言えるそして年その人生は幕を下ろす生涯続けた太神楽という舞台上で見せつけたパフォーマンスは今も多くのファンによって語り継げられている彼女によって表現された笑いや感動それこそ彼自身による大衆への最後のお別れだったのであるそれにもかかわらず人への影響力はいまだ衰え知らずだそして今でも日本各地で開催される祭りやイベントなどでその名声はいかなる形でも感じ取れることであろう記者会見では私たちの日常には海老一染之助さんなしでは考えられないと述べた関係者もおりそれだけその存在感はいかなる時代にも必要不可欠だったと言えるこのような遺産それこそ日本文化全体への貢献とは国際的にも認識され始めているこの様子を見る限りおそらく海老一染之助という人物について語る際には過去だけではなく現在の視点からも見つめ直す必要性がありますね近年ではなど新しいメディアによって多世代間交流も活発化しているため本来ならば忘れ去られるべき存在なのかもしれませんしかしながらそんな逆境でもなお太神楽を愛し続ける人つまり我一般市民とのつながりこそ生涯最期まで大切にした姿勢なのでしょうその熱意と思いやりそこには今でも何気ない日常生活へ溶け込んできています