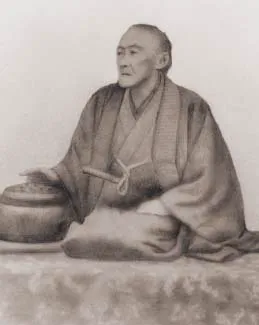

生年月日: 1811年4月3日(文化8年)

没年月日: 1869年

職業: 第7代大野藩主

年文化年月日 土井利忠第代大野藩主 年

土井利忠は年の春文化年月日に生まれた彼の誕生は大野藩において新たな時代の幕開けを予感させるものであったしかしその後の彼の人生は決して平坦ではなく多くの試練と挑戦が待ち受けていた幼少期から優れた教育を受け父である第代藩主・土井利恭から多くの知識と倫理観を学んだことが後に彼がリーダーシップを発揮するための基盤となった特に道徳的価値観は彼自身が大野藩主として統治する際に重要な指針となるその一方で周囲には多くの期待とプレッシャーが存在したため果たして自分にはこの重責を担う資格があるのかと悩む日もあったに違いない年利忠はとうとう第代大野藩主として即位したしかしそれにもかかわらずこの時代は幕末という混乱期であり大きな政治的変動が続いていた藩内では改革派と保守派との対立が激化し利忠自身もその中で立場を確立しなければならなかったリーダーとして何をすべきか何が最良なのかという思考は常に頭から離れなかっただろうそれでもなお利忠は理想と現実との狭間で揺れ動きながらも一歩ずつ進む決意を固めていった特筆すべきなのはその経済政策だ当時日本全体が外圧や内政不安によって疲弊していた中大野藩も例外ではなく苦境に立たされていたしかし彼はその状況を打破するため地元産業振興の道へと舵を切った地元農産物や工芸品など自給自足的経済への移行を進めることで藩民たちにも希望と活力を与えることになるおそらくこの選択こそが彼自身や大野藩への信頼感につながったと言えるだろうしかしその反面一部には時流についていけないと批判されることもあったそれでもなお先見性と地域密着型という理念で進む姿勢には賛同者も多かったこのように多様な意見や価値観との対話こそがより良い政治運営につながっていったと言えそうだ皮肉にも大名として権力を持ちながら新しい時代への変革者となることは容易ではなく自身の日の活動と向き合わざるを得ない状況だったまた幕末という不安定な情勢下で日本全体を見る視点それとも局所的な問題解決これら二つの間で右往左往した時間も少なくないこのような葛藤ゆえ本当にこのままでいいんだろうかという思索はいくらでも続いたことでしょうそして年日本初期近代史の激動する波紋によって利忠の日常生活すら影響され始めている中遂にその生涯も終焉へ向かって動いていく改革者として名声高い一方失敗への恐怖とも戦いつづけていたその結果生涯年以上という短い期間ではあったもののおそらく数多く困難と向き合う時間だったと思われるそして年自身への期待とは裏腹に静かなる死去へ至りその存在意義について議論され続けることになるとは予想できただろうか現在多く語り継ぎたい事実ですが本来ならば忘れ去られる運命だった土井利忠この人物のお陰で今日まで大野藩及びその周辺地域には明確なる影響力残されたわけです改革と伝統という相反する概念によって支え合われ人の日常生活へ今尚感じ取れる波紋広げていますおそらく数世紀後まで伝承され続けていくだろうと思いますこうした背景から考えるにおそらく未来永劫人そして歴史家達によって称賛されたり疑問視されたりしながら語り継ぐ存在になっているのでしょうその姿勢はいまなお人心触れている証拠でもあるでしょうただし当時自身抱えていた迷いや苦悶含め考慮するとささやかな勇気さえ羨望対象となっていますね