生年月日: 1680年9月14日

死亡年: 1747年

職業: 儒学者

時代: 江戸時代

主な業績: 儒学の発展に寄与

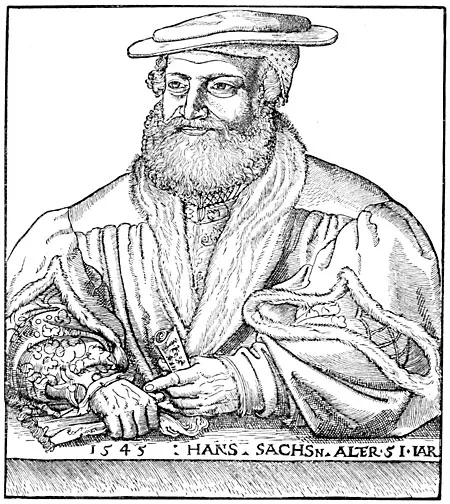

年延宝年月日 太宰春台儒学者 年

太宰春台は年月日江戸時代の日本に誕生した彼の生まれた家は儒学に対する深い理解と知識を持つ家庭でありこの環境が後の彼の人生に大きな影響を与えることになる若い頃から学問に興味を持ち特に儒教の教えに強く魅了された春台は自らの知識を深めるための旅路を始めたしかしその道は平坦ではなかった彼は自ら選んだ道である儒学者として活動を開始したがそのスタート地点には数の困難が待ち受けていた特に当時日本では多様な思想や宗教が交錯しており儒学への関心も決して一様ではなかったそれにもかかわらず春台は自分自身と向き合いながら学び続け多くの弟子たちにその知識を伝えていった春台が名声を得るきっかけとなった出来事もあったそれは彼が江戸で行われた論争で見せた優れた論理力だったこの場面では多くの有名な学者との激しい議論が展開されその中で春台は見事に勝利し一躍その名を知られる存在となったしかしこの成功によって彼自身もまた新たなプレッシャーと直面することになったおそらく彼最大の功績と言えるものには心即理や仁義の思想など多岐にわたる哲学的著作が含まれているこれら著作はいまだ現代でも研究対象として注目されておりそれだけでも彼の影響力を物語っているしかし他方で同時代には批判者も存在し表面的な論理に留まっているとの指摘もあったそのため春台自身は自身への評価や反響について常に考え続けていたかもしれない年歳という比較的長寿ながら多くの疑念や挑戦とともに人生を終えた死後もその遺産はいまだ色褪せることなく受け継がれている一方で皮肉なのは自身が生涯追求してきた真理とは裏腹に真理に関する探求自体への反発も同時期から見受けられるようになっていたという点だそのためか日本人全体として思想家・哲学者への敬意や期待感と共存する一方自身の日常生活との調和について悩む姿勢にも変化していくのである今日まで続いている太宰春台への評価を見ると日本社会全体として思索し続ける必要性について再認識させられる仁や義といった理念が果たすべき役割とは何なのかこの問いかけこそおそらく現代人にも重要視されるべきテーマなのかもしれないそして歴史家によればその探求こそ自身のみならず社会全体へ好影響を与える要因となり得るとのことだこのような背景から見る限りおそらく太宰春台こそ現代日本人にも忘れてはいけない先達なのであろう