生年月日: 1439年(永享11年2月10日)

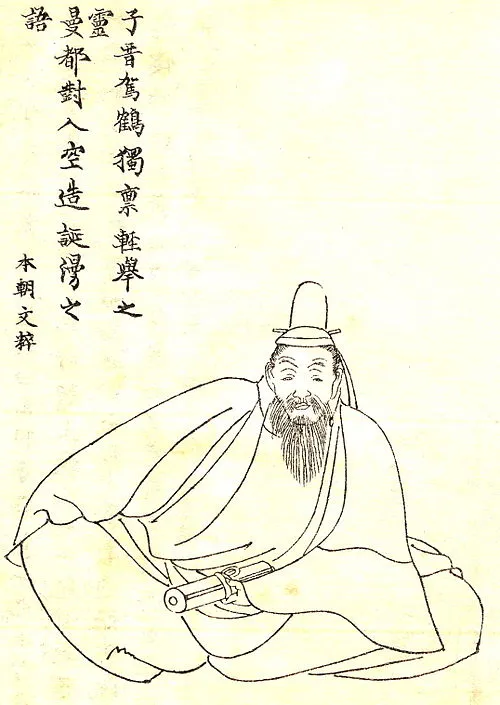

氏名: 足利持氏

役職: 室町幕府第4代鎌倉公方

出生年: 1398年

年永享年月日 足利持氏室町幕府第代鎌倉公方 年

年戦国時代の幕が上がる前夜足利持氏は父・足利義満から受け継いだ鎌倉公方の地位にあったしかし彼の治世は平穏無事ではなかった政治的陰謀や武士たちの反乱が渦巻く中持氏は一歩ずつその権力を維持しようと奮闘した

生まれた時からその名は歴史に刻まれる運命にあった年当時の日本は新しい秩序へ向かう激動の時代だった室町幕府の力が強まる一方で地方では豪族たちによる抗争が絶えなかったこの背景を抱えて育った持氏は彼自身もまたその波に飲み込まれそうになっていた

足利家として生きることそれは常に危険と隣り合わせであることを意味していたしかしそれにもかかわらず持氏は若き日から政治的センスを磨き続けていたその手腕のおかげで早くも家臣たちから信頼を得ていくしかしこの信頼関係が皮肉にも後大きな試練を招くことになるとは彼自身も予想できなかった

年月日一大転機が訪れるこの日足利持氏は正式に鎌倉公方として即位するだがその背後には複雑な人間関係と忠誠心の揺らぎが潜んでいたのであるそれぞれ異なる思惑を抱える家臣たち有力武士たちとの連携こそ必要だったもののその分だけ裏切り者も増えるリスクが高まっていくおそらくこの時点で持氏は自身の権力基盤がどれほど脆弱であるかについて気づいていたかもしれない

当初公方としての仕事には様な期待と希望が寄せられていたしかし現実には次と起こる反乱や謀略によって足元を掬われそうになってしまう教会との同盟を結ぶことで状況打開を図ろうとするもののそれによって貴族層から不満や反発も引き起こされてしまうこのような状況下でも彼はいささか楽観的だったと言われている

年代初頭日本各地では戦国大名たちによる小競り合いと覇権争いが激化しておりその影響は必然的に鎌倉公方にも及んだそれでもなお私は鎌倉公方なのだからと口癖となりつつ自身の立場への自負心だけではどうにもならない現実しかしながらこの自負心こそまた彼自身の日常生活でも支えとなっている部分でもあった

皮肉なことにこの頃より広まり始めた下克上の風潮それまで君主として君臨し続けてきた者たちへ新しい考え方すべて平等という概念への移行期でもあり多くの武士たちは伝統的秩序への挑戦者となったもちろんこの流れもまた持氏には苦境となる要因だった

そんな中でも特筆すべき出来事として浮上した運命の日それは年月日のことであるこの日に勃発した応仁之乱持氏自身おそらくそれまで何とか耐えてきただけにこれさえ乗り越えればと淡い期待すら抱いていた可能性も否定できないただし考えてみればという視点では皮肉とも言えるだろうこの戦争によって彼自身ただ一人先祖代受け継ぐ土地へ戻ることになるとは夢にも思わぬ結末なのだから

年月日行列ではなく悲劇を伴奏する形で幕を閉じるその瞬間一体何人もの命運や希望そして夢まで消え去ったのであろう記録された内容によれば最後まで逃げず奮闘したと語られているまた若干曖昧ながら感謝されていると振り返られる部分もあり本当に複雑極まりない気分になったことでしょうねでもこれこそ本当なのです人間同士がお互い異なる目的・思想・立場など背負いつつ助け合う姿勢それゆえ歴史という物語形成され続けましたとも

今日我日本人について改めて考えてみればこの時代背景なしには理解できませんよねそれぞれ異なる意志によって生み出された展開これはどんな困難すぎても決して諦めず前進した先人のおかげでしょう当たり前ですが忘却されつつある現実それゆえ再評価され続けねばならぬ人物とも言えるでしょう