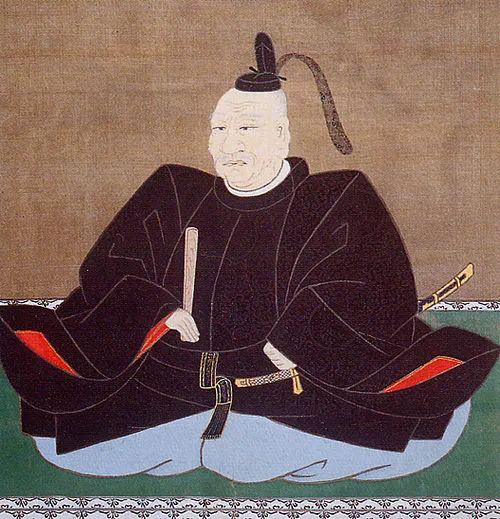

青木昆陽

国籍: 日本

死亡日: 1769年11月9日

青木昆陽 知識と運命の交差点

年秋の訪れを感じさせる十月のある日日本の静かな町で一人の蘭学者が歴史に名を刻むことになる青木昆陽はその生涯を通じて知識への渇望と新しい視野を求める姿勢を示した人物だったしかし彼の物語は単なる学問にとどまらず時代背景や社会との関わりによって彩られている

年青木昆陽は今の東京都にあたる地で誕生する若い頃から彼は好奇心旺盛であり西洋の知識や技術に対する興味が強かったそのため当時まだ日本には馴染みが薄かった蘭学オランダ学問への道を選ぶことになるしかしそれには多くの困難が待ち受けていた

皮肉なことに日本では江戸幕府による厳しい鎖国政策が敷かれ西洋文化へのアクセスは非常に制限されていたそれにもかかわらず青木昆陽はオランダ語を独学で学びこの言語によって西洋書籍や文献への扉を開いたのであるおそらくこの努力こそが後の成功へとつながった要因だった

蘭学者としての道

代半ばになると彼はついに蘭方医学へ進出する機会を得るこの新しい分野では西洋医学とその理論が導入されつつあった昆陽は医師として活動しながら自身でも多くの研究や著作を行うようになるしかしその道も平坦ではなかった当時伝統的な和医学との対立や理解不足から批判も多く受けたという

それでもなお彼は前進し続けたそして年蕃書和解を出版しその中で蘭方医学について詳しく記述したこの作品によって多くの人が西洋医学について知識を深めるきっかけとなったそれにもかかわらず一部では彼に対する非難もあり不当な評価も存在したと言われている

新しい風

年代にはさらに重要な出来事が待っていた青木昆陽はいよいよ幕府から公式に認められる存在となり大名たちにもその名が知られるようになったしかしその背後には常に危険が潜んでいた特権階級との軋轢だ教会との提携など新たな試みも行われたもののそれぞれ異なる意見や利害関係から激しい争いになりかねない状況だったのである

晩年と遺産

年歳という歳月を経てもなお彼はいきいきとしており多くの日研究・執筆活動へ没頭していたしかしそれでも身体的には衰え始めており自身の日常生活にも支障をきたすこともしばしばあったそれでもなお教えること伝えることの重要性から逃げず多く弟子たちへ知識と思索方法を授け続けたことで知られている

彼自身の日記には人間とは常に成長すべき存在という信念が繰り返し表現されておりおそらくこの思想こそが世代間で受け継ぐべきメッセージなのだろうそれにもかかわらず年月は残酷だ 年月日生涯最期の日までその精神力は衰えなかったと言われている

現代への影響

今日でも日本国内外で医療分野で活躍する多くの専門家達はその礎となった青木昆陽氏へ感謝している

近現代日本医療界全体への影響力 それこそまさしく彼自身未だ成長している証拠だ 青木氏亡き後数世代経過してもなお人曰く先駆者と呼ぶ声絶えないその志向性・探求心こそ目指すべき模範となり得るのであろう

そして世紀初頭日本全国至る所で様な形態・スタイル演出されたメディア作品等でも取り上げられる事象となりましたその根底には一連対象つまり人間存在自身目的意義追求過程大切です