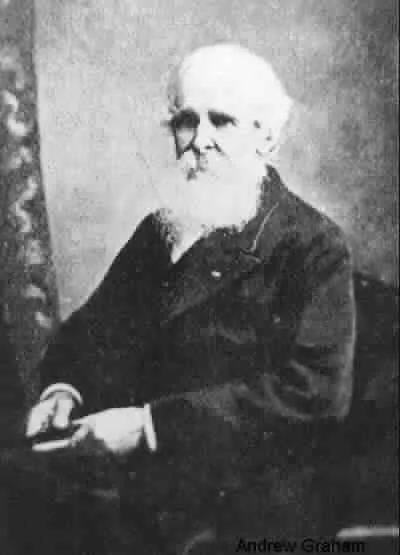

生誕年: 1815年

死去年: 1908年

職業: 天文学者

国籍: 不明

業績: 天文学の分野での貢献

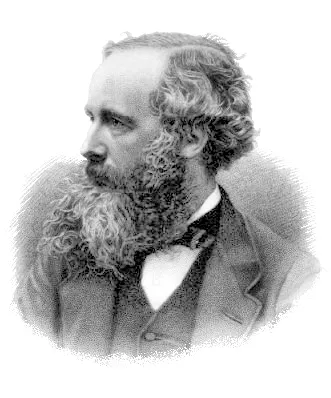

年 アンドリュー・グラハム天文学者 年

アンドリュー・グラハムは年にスコットランドで生まれた彼の人生はただの天文学者としての枠を超え宇宙への探求心が彼を多くの人に影響を与える存在にしたしかしその初めは決して平坦ではなかった若き日のグラハムは星空を見上げることが大好きな少年だった小さな町で育った彼は家族や友人たちとともに夜空に輝く星について夢想し自ら望遠鏡を作って観察する日を過ごしたその情熱が高じて彼は大学で天文学を学ぶ道を選んだそれにもかかわらず彼の教育には多くの苦難が伴った周囲から期待されるほどには才能が認められず多くの挫折も味わったしかしこの経験こそが後の成功へとつながる大きな糧となった大学卒業後グラハムは地元の天文台で勤務することになりその経験によって実践的な知識と技術を身につけていった特に注目すべきなのは年その頃すでに中堅天文学者として知られるようになっていた彼が新しい観測機器について論文を書いたことだったこの論文によって彼自身だけでなく多くの若い研究者たちも刺激され新たな発見への道筋が開かれていったそして年とある国際会議でグラハムはいわゆる恒星解析の手法について発表したその手法とは恒星光度やスペクトルからその性質や距離を算出するものだったしかしこの先駆的提案には激しい反発もあったそんな理論的空想では何も得られないと言われてもおかしくない状況だったそれにも関わらずグラハムはあきらめず自分自身とその理論への信念を持ち続けた皮肉にもこの信念こそが後に功績となりグラハム定数として知られるようになる同時期多くの科学者たちは新しい観測機器や手法によるデータ解析へシフトしていたためそれまでアナログ的だった天文学界全体にも変革が訪れていたのであるその中でも彼自身も成長し続け新しい技術と理論との融合によって多数の著名な業績を残した年代になると高度化された望遠鏡のおかげでより深い宇宙観測が可能となり一層注目され始めていたこの新しい視点こそ多くの天文学者たちによる成果につながりつつあったそんな中でも特筆すべき活動として挙げられるものそれは当時進行中だった太陽系外惑星探査プロジェクトへの参加だしかしこのプロジェクトには莫大な資金と技術力高度な国際協力など多様な要素が絡み合う難題ばかりだった結局このプロジェクト自体はいまだ果実を見ることなく終焉を迎えたそれにも関わらずおそらくこの試みそのものこそ後世への教訓となりそれ以降数十年内には無限とも思えるほど多様化した宇宙探査活動へ繋げていくだろうという期待感さえ感じさせていた年生涯無数の試行錯誤と発見の日から引退間近になったグラハム当時歳となっていた彼は自身育んできた科学界との別れの日迫る中私は何一つ解明できないまま去りますという言葉を遺しながら静かな死去へ向かったその死去の日付から年間経過した現在でもその名声や業績はいまだ色褪せてはいないそれどころか現代科学界でも未解決問題として語り継ぐ存在として語われ続けているそして今なお多くの若手研究者達によってアンドリュー・グラハムという名前を見る機会も少なくない不思議なのはその逝去から長い年月経過している今だからこそ一層明確になっている事実だ光を追求し続けたその姿勢こそ私達現代人もまた受け継ぐべき価値なのではそんな疑問すら感じさせるのである