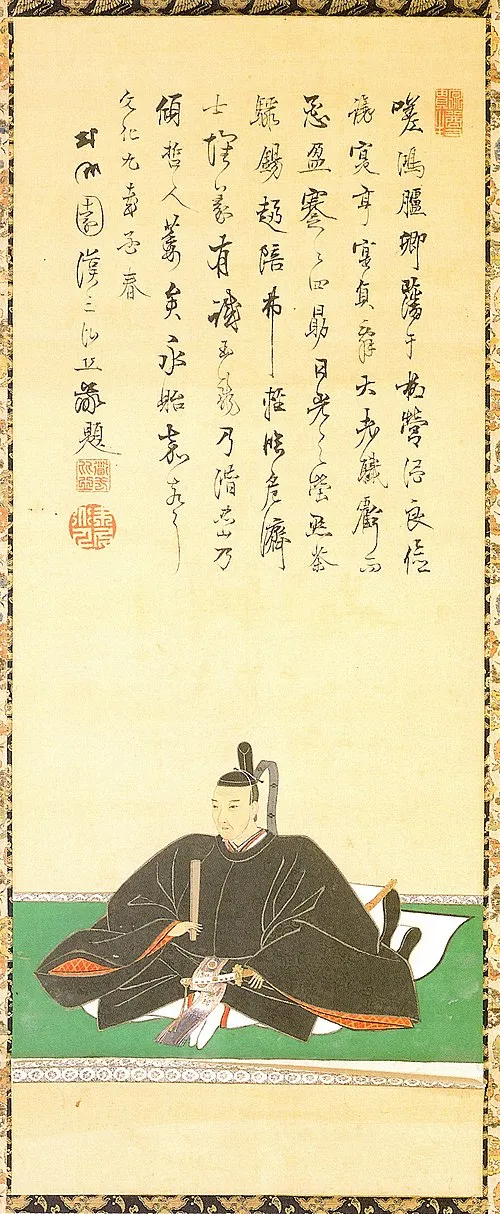

生誕年: 1668年

死去年: 1755年

誕生日: 宝暦5年1月6日

職業: 儒学者

主な業績: 儒学の普及と教育に貢献

年宝暦年月日 雨森芳洲儒学者 年

年のある寒い朝江戸の街は静まり返っていた雪が薄く積もりその上を歩く人の足音だけが響いているその日雨森芳洲という名の儒学者は彼自身の運命と歴史に深く関わる一つの選択をすることになる彼は年に生まれたがその時代背景からも分かるように彼の人生は数の波乱と試練で彩られていた

芳洲は若い頃からその知識欲が旺盛であり自らを学問に捧げた彼がまだ若者だった頃日本国内では多くの思想家や学者たちが新しい哲学や倫理観を追求しており特に儒教への関心が高まっていたしかしそれにもかかわらず日本社会全体には多くの矛盾や対立が存在しており芳洲自身もそれを感じ取っていた皮肉なことに彼は当時日本で流行していた西洋文化との接触を避けながら自身の思想体系を構築する必要性を痛感していた

ある日友人たちとの議論中に芳洲はふと思った儒教こそ日本人として持つべき真理ではないだろうかその瞬間から彼は自らの哲学的探求へと進んでいく彼には不安定な未来への恐怖感があったもののそれでも確固たる信念に導かれるようになったしかしそれにもかかわらず彼には孤独感も強かった特に当時大名や武士階級との密接な関係なしでは思索活動すら難しい状況だったためだ

年一つ目の大きな転機が訪れるこの年芳洲は福岡藩主黒田如水から呼ばれその知識と教えを乞われることになるこの新たな役割によって芳洲には広範な影響力と責任感が課せられたしかしこの決断によって多くの場合保守的であった江戸幕府との対立も招き入れることとなるそれにもかかわらずこの位置づけこそ自分自身を成長させる糧だと感じていたのである

またこの時期には中国古典文学への理解も深まった特に論語など孔子ゆかりの書物について研究することで自身の日常生活にも新しい視点を持ち込むこととなったその結果として芳洲は次第に教えを広めようという志向へ向かったしかし一方でその考え方ゆえ周囲との摩擦も増えていった

記録によれば自己犠牲と忠誠を重んじて生きてきた雨森芳洲だったため人から尊敬され愛されていた部分もあればそれとは裏腹な反発心も抱える結果となったそれでもなお多くの日が過ぎ去る中でこの矛盾した状況への耐性も身についていったそして年月日この日は運命の日とも言える瞬間だった道場で最後となる講義を行い生徒達へ自分自身とは何なのかそして何故それまで歩んできた道なのかという問い掛けながら息絶えたのである

後世になって多く語り継ぐ言葉雨森哲学は今でも私達の日常生活や思想・文化など様な面で影響力がありますしかし皮肉にもその死後数世代経ても尚日本社会内では儒教精神そのものについて議論する姿勢はいまだ根強かったただし今日では知恵の価値観だけではなく人間の心情までも融合させようとしている動きがありますねこれこそ雨森芳洲自身がおそらく願っていただろう点です

思えば今から年以上前一人偉大なる思想家として生涯懸命さ振舞いつつ最期まで教示した人間味溢れる姿勢それゆえ現代でもなお参考になる部分ですし共存調和という概念はいくら時代背景や状況変化したところで普遍的意義あるテーマと言えるでしょう