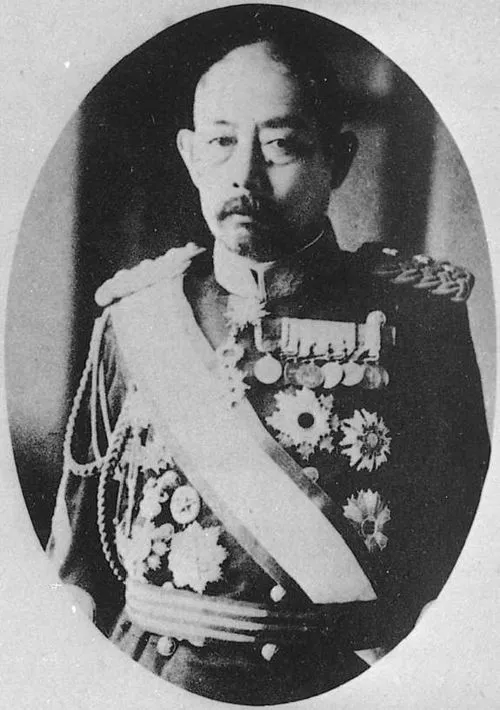

生年: 1864年

没年: 1919年

役職: 第7代台湾総督

職業: 陸軍軍人

年 明石元二郎第代台湾総督陸軍軍人 年

明石元二郎は年混乱の幕末期の日本に生まれた彼の幼少期は帝国日本が急速に近代化を進める中で過ぎていったがその影響を受けてか若い頃から軍事への関心を抱いていたようだおそらく彼が将来のキャリアを決定づける出来事となったのは年に発生した西南戦争だったこの戦争で彼は実戦経験を積むことになりそれ以降日本陸軍で着実に地位を上げていく しかし明石は単なる軍人ではなかった彼には政治的手腕も備わっておりこの才能が後の台湾総督としての任命につながることになる年日本は台湾を統治していたがその統治方針には常に賛否が分かれていたその中で明石元二郎が第代台湾総督として就任した背景には改革派として台湾政策に新風を吹き込む必要性があったからだそれにもかかわらず彼の任命時期は非常にデリケートだった 就任早明石は多くの難題と向き合うことになる特に台湾先住民との関係や経済政策など多岐にわたる問題だそのため地方行政への干渉や文化政策にも力を入れたしかし皮肉なことにその努力にも関わらず一部から強硬派として認識されることもあった具体的には穏健派として知られるグループとの摩擦が絶えずこの対立構造は彼自身も悩ませた要因となっている 明石元二郎によって導入された自治制の試みこれは当時としては画期的な試みであり多くの日本人や現地住民から期待されていたしかしおそらくこれほど大規模な変革には無理があったと言えるだろうこの試みは徐に行き詰まり多様な反応を引き起こす結果となるその一方で高度経済成長へとつながる基盤作りにも寄与した可能性もある また歴史家たちは明石元二郎について冷静沈着さを称賛する声も多いしかしその背後では自身の日記や書簡を見る限り一人孤独な思索の日だったことも伺える日常生活では公務員として忙しい合間にも自身の考えを書き留めようとする姿勢これは自己分析でもあり新しい施策へ向けた思考でもあったのであろう 明石元二郎によって進められた教育制度改革など一部成功し評価される面もあるもののそれでも抵抗感や反発も多かったこの辺りについて議論する余地はいまだ残されている文化交流への意欲や言語教育への取り組みなど新しい時代へと進む手助けになった可能性すらあるただしその後遺症とも言える各種抗議活動などへどれほど影響したかという点について検討する必要がありますね 結果的には年までその職務についた明石だがその間多くの困難と葛藤の日だったことでしょうそれだけではなく日本国内でも急激な社会変動がおこっており自身だけでは解決できない状況とも直面していましたそれゆえ大正デモクラシーと言われる流れとも重なるこの時代背景恐らくこれこそ彼自身へのプレッシャーとなり得たでしょう 台湾総督職から退任後次第にその存在感は薄れていきましたしかし歴史家によれば新しい視点を持ち込んだ存在として語り継がれることでしょうそして今なお人によってその名声や業績について語られる場面がありますしかしながら皮肉なのはこの時代背景と現代社会との接点です地域自治や民族自決の理念等本質的価値観という部分では同じ問いかけ続いている気配すら感じますね