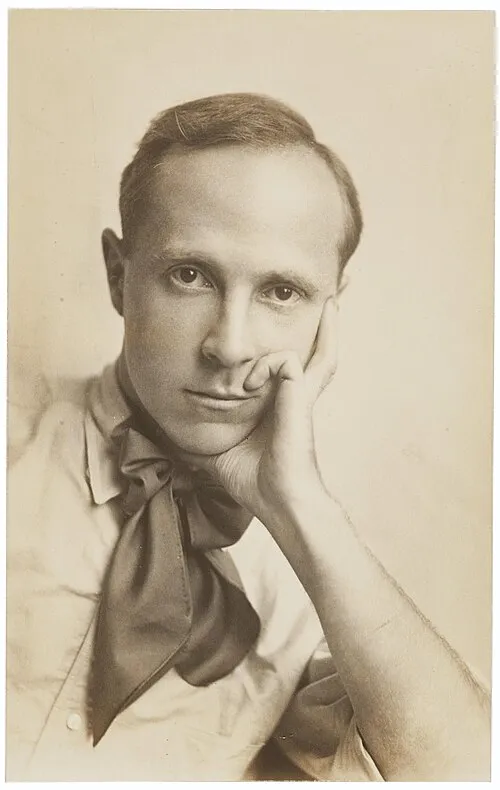

1995 : Eugene Wigner, physicien américain d'origine hongroise, prix Nobel de physique en 1963 (° 17 novembre 1902).

Au cœur de l'Europe de l'Est, une nuit étoilée du 17 novembre 1902, à Budapest, un enfant est né dans une famille juive. Ce petit garçon, appelé Eugene Wigner, ne pouvait pas imaginer qu'il marquerait l'histoire des sciences avec la même intensité que les étoiles qui brillaient au-dessus de sa tête. Enfant prodige, il grandit dans une époque où les idées scientifiques jaillissaient comme des étincelles : la mécanique quantique était à ses balbutiements et la relativité d'Einstein commençait à prendre forme. Cependant, son parcours n'était pas sans embûches. Sa jeunesse fut rythmée par les tumultes de l'Empire austro-hongrois et par un monde en proie aux tensions politiques croissantes. Malgré cela, son amour pour les mathématiques et la physique le propulsa vers des études supérieures à l'Université technique de Budapest. Là-bas, il croisa le chemin d'éminents chercheurs qui façonnèrent sa pensée scientifique. Après avoir obtenu son diplôme en 1920, il ressentit une attirance irrésistible pour l'Amérique un continent vibrant d'innovations où tout semblait possible. En 1930, alors que le vent du changement soufflait sur l'Europe avec la montée du nazisme, Wigner émigra aux États-Unis. Qui sait si ce choix audacieux a été déterminé par un instinct prémonitoire face aux tempêtes sombres qui approchaient? Sur le sol américain, il se lia d'amitié avec des géants de la science tels que Niels Bohr et Robert Oppenheimer. Ses travaux sur la mécanique quantique allaient révolutionner notre compréhension du monde atomique ! Il développa des théories fondamentales sur les symétries dans les interactions nucléaires mais plus encore : il participa au projet Manhattan durant la Seconde Guerre mondiale. Ironiquement, celui qui avait rêvé d'un monde pacifique était désormais plongé dans le chaos destructeur de l'armement nucléaire. Le prix Nobel de physique lui fut décerné en 1963 pour ses contributions essentielles à cette discipline naissante un hommage mérité ! Pourtant... sous cette lumière brillante se cachait un homme tourmenté par les implications morales de ses découvertes scientifiques. Peut-être que chaque formule qu'il écrivait lui rappelait les horreurs causées par ce même savoir. Les années passèrent... Wigner continua ses recherches et enseigna dans plusieurs universités américaines tout en conservant sa culture hongroise souvent nostalgique des paysages européens qu'il avait laissés derrière lui. Ce mélange identitaire enrichissait non seulement sa vision scientifique mais aussi son humanisme profond ; peut-être une réponse à son propre sentiment d’exil ? Chaque rencontre fortuite devenait pour lui une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'enrichir ses réflexions sur le rôle éthique du scientifique face aux avancées technologiques démesurées… Il exprima même ses craintes face à ces défis lors d'une conférence marquante : « La science doit être guidée par une responsabilité éthique » affirma-t-il devant un auditoire captivé. Les dernières années furent teintées d’une douce mélancolie ; alors qu’il regardait passer le temps depuis sa retraite universitaire... Il ressentit probablement ce décalage entre ces découvertes exaltantes qui avaient façonné le XXe siècle et les crises contemporaines autour du nucléaire ! En observant cet héritage lourd comme une ombre portée sur nos sociétés modernes – on ne peut s’empêcher de se demander si tout cela valait vraiment le prix payé… Le physicien disparut lentement... À travers ce voyage lumineux mais tumultueux vers sa mort en janvier 1995 au Nouveau-Mexique il laissera derrière lui non seulement un héritage scientifique immense mais aussi une réflexion profonde sur notre responsabilité collective envers notre avenir technologique ! Aujourd'hui encore... tandis que nous débattons autour des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle ou encore la biotechnologie – on pourrait dire que Eugene Wigner nous observe avec bienveillance depuis quelque part parmi ces étoiles scintillantes dont il rêvait tant autrefois ! Son image est devenue emblématique parmi ceux qui s'efforcent quotidiennement d'allier science et éthique dans nos décisions.

Les Premiers Pas dans la Science

Wigner a grandi dans une famille d'intellectuels et a montré dès son jeune âge un intérêt profond pour les sciences. Il a obtenu son diplôme en ingénierie en 1920 à l'université technique de Budapest avant de poursuivre ses études à l'Université de Berlin, où il a été influencé par des scientifiques de renom comme Albert Einstein et Max Planck.

Les Contributions Scientifiques

En 1927, Wigner a introduit le concept des symétries dans la mécanique quantique, une idée qui a permis de mieux comprendre les propriétés des particules subatomiques. Il a également développé ce que l'on appelle aujourd'hui la matrice de Wigner, un outil essentiel dans l'analyse des systèmes quantiques. Sa publication « On the Quantum Mechanics of the Symmetric Rotor » est considérée comme un jalon dans la physique quantique.

En dehors de la mécanique quantique, Wigner a également fait des contributions significatives à la physique nucléaire. Il a été un des premiers à travailler sur la fission nucléaire, un processus qui a conduit au développement de réacteurs nucléaires et à l'énergie nucléaire. Ses recherches ont été un pilier lors du projet Manhattan durant la Seconde Guerre mondiale, un projet qui a abouti à la création de la première bombe atomique.

Le Prix Nobel et Reconnaissance Internationale

En 1963, Wigner a été récompensé par le prix Nobel de physique pour ses contributions aux applications de la théorie de la mécanique quantique et pour son travail sur les groupes de symétrie. Cette distinction a marqué un tournant majeur dans sa carrière et a solidifié sa réputation sur la scène scientifique internationale.

Une Vie Après la Science

Outre ses accomplissements scientifiques, Wigner était également un homme de réflexion et a passé une partie de sa vie à s'interroger sur les implications éthiques de la science. Ému par la destruction massive causée par les armes nucléaires, il a plaidé pour un usage pacifique de l'énergie nucléaire. Il a également enseigné à l'Université de Princeton, où il a inspiré de nombreux étudiants à suivre ses traces.