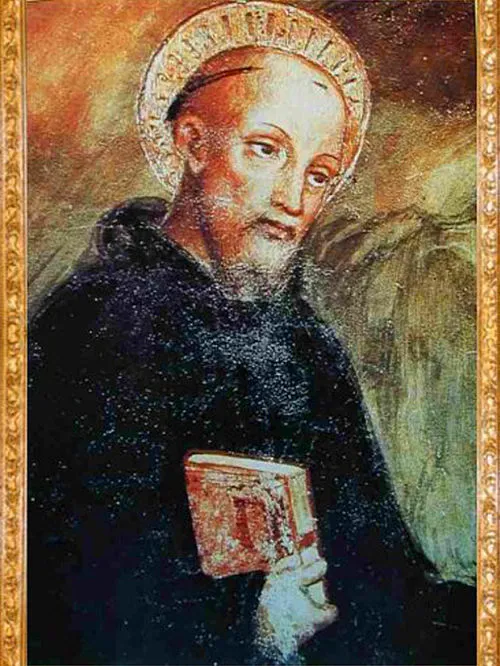

Mayeul de Cluny : Un phare de la réforme monastique

Mayeul de Cluny, né vers 910 et décédé en 994, est une figure emblématique du monachisme médiéval et le quatrième abbé de l'abbaye de Cluny. Son époque a été marquée par des défis spirituels et politiques importants, mais son leadership éclairé a permis à l'abbaye de devenir un centre majeur de la réforme monastique. En effet, sous son abbatiat, l'abbaye a non seulement prospéré en termes matériels mais également spirituels.

Biographie de Mayeul de Cluny

Originaire de la noble famille des Amalon, Mayeul est né vers 910 en Bourgogne, en France. Avant de rejoindre l'abbaye de Cluny, il fait ses études à l'abbaye de Saint-Bénigne à Dijon. Il est ordonné moine et montre rapidement des talents exceptionnels de dirigeant et de réformateur.

Le Gouvernement de l'Abbaye

Élu abbé en 954, Mayeul a dirigé l'abbaye de Cluny avec sagesse et dévotion. Sous son abbatiat, la renommée de Cluny grandit, attirant des moines de toute l'Europe. Son abbatiale est devenue un centre d'érudition, de culture et de spiritualité, grâce à son engagement pour l'éducation et la formation religieuse.

Les Réformes Clunisiennes

Mayeul a su renforcer les idéaux de la réforme clunisienne, qui prône une vie monastique stricte, la prière, le travail et l'engagement mutuel des moines. Il a mis en place des structures administratives rigoureuses et a encouragé la liturgie, créant ainsi une atmosphère de piété et de discipline au sein de l'abbaye.

Relations avec l'Église et les Souverains

Mayeul a entretenu des relations étroites avec les autorités ecclésiastiques, en particulier avec le Pape. Il a été un conseiller influent et a participé à plusieurs synodes. Son influence s'est également étendue aux souverains francs, renforçant ainsi le pouvoir de l'abbaye à travers des donations et des privilèges.

Legs et Influence

Mayeul de Cluny a laissé un héritage durable à l'Église et au monachisme. Sa réforme a non seulement donné une impulsion nouvelle à l'abbaye de Cluny, mais a également inspiré d'autres monastères à travers l'Europe à suivre son exemple. Bien qu'il soit mort en 994, son influence perdure, ceux qui ont suivi ses pas continuant à promouvoir les idéaux de Cluny.

Canonisation et Héritage Spirituel

Après sa mort, Mayeul a été canonisé par l'Église, et sa fête est célébrée le 11 mai. Il est considéré comme un saint patron des moines et des réformateurs religieux, et il est vénéré dans de nombreux monastères du monde chrétien. Son style de vie exemplaire et ses contributions à l'Église sont un modèle pour les générations futures.

Les racines d'une vocation sacrée

Élevé dans une société où les luttes entre nobles et l'Église étaient fréquentes, Mayeul a choisi très tôt la voie du monachisme. L'odeur résineuse des arbres dans la forêt environnante mélangée au chant paisible des oiseaux créait un havre propice à la méditation. À cette époque, les moines cherchaient non seulement à se retirer du monde mais aussi à le transformer par leur exemple de vie.

Les enseignements d'un maître

C'est ainsi qu'en tant qu'abbé, il instaura une stricte observance des Règles bénédictines qui prônent une vie équilibrée entre prière et travail. Leurs voix s'élevaient en chœur pour louer le Seigneur tandis que le parfum du pain chaud se mêlait aux chants liturgiques résonnant dans les murs anciens. Ses réformes ont également encouragé un retour à la simplicité et à l'humilité.

L'aube d'un nouvel ordre

Avec Mayeul à sa tête, Cluny est devenu un modèle pour d'autres communautés religieuses en Europe. Les moines venus y trouver refuge apportaient avec eux leurs histoires diverses ; ils partageaient souvent leurs rêves et leurs luttes dans cet espace sacré où les pierres elles-mêmes semblaient murmurer des prières anciennes.

Un voyage au-delà des frontières

Afin de promouvoir ses idéaux réformateurs, Mayeul n'hésita pas à voyager bien au-delà des frontières habituelles du duché bourguignon pour rencontrer d'autres chefs religieux et établir des alliances. On raconte que lors d'une rencontre avec le roi Lothaire II en Italie, les couleurs vives des bannières flottant au vent symbolisaient l'espoir d'une unité religieuse retrouvée.

Les fruits du travail acharné

Sous sa direction éclairée, l’abbaye a connu une expansion sans précédent ; elle comptait plus de mille moines répartis sur plusieurs filiales implantées aux quatre coins du continent européen. Dans ces couvents nouvellement fondés émergeaient régulièrement intellectuels qui souhaitaient approfondir leur savoir théologique tout en respectant un cadre rigoureux. Les récoltes abondantes témoignaient également d’un travail collectif acharné ; ensemble ils semaient grains et espoirs sur cette terre nourricière empreinte de spiritualité.

L'appel aux cœurs perdus

Toutefois ce n'était pas uniquement une question matérielle ; Mayeul comprenait profondément que chaque âme était unique comme chaque fleur dans un jardin luxuriant. Il encourageait donc tous ceux qui croisaient son chemin - qu'ils soient paysans ou nobles - à revenir vers Dieu avec sincérité. Cette quête spirituelle guidée par son charisme personnel provoquait parfois même chez certains visiteurs égarés une transformation intérieure immédiate : « Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? » se demandaient-ils alors face à cet homme humble mais fort comme un rocher face aux tempêtes !